数値計算における重要課題「符号問題」に「世界体積ハイブリッドモンテカルロ法」で挑む2025.2.27

広島大学 滑川裕介 特任助教  現在、数値シミュレーションの手法として、「モンテカルロ法」が多用されています。しかし、モンテカルロ法には「符号問題」と呼ばれる大きな課題があります。この符号問題に対して、広島大学の滑川裕介特任助教が京都大学の福間将文准教授たちと共同で進めているプロジェクトが「世界体積ハイブリッドモンテカルロ法」による符号問題の解決です。 現在、数値シミュレーションの手法として、「モンテカルロ法」が多用されています。しかし、モンテカルロ法には「符号問題」と呼ばれる大きな課題があります。この符号問題に対して、広島大学の滑川裕介特任助教が京都大学の福間将文准教授たちと共同で進めているプロジェクトが「世界体積ハイブリッドモンテカルロ法」による符号問題の解決です。>>続きを読む |

機械学習と理論物理学東京女子大学 富谷昭夫 専任講師  近年、物理学研究にもAIが大きな影響を与え始めています。その中でも、格子QCD計算の効率化に取り組む富谷昭夫さんの研究をご紹介します。格子QCDとは、量子色力学(QCD)を格子空間上で数値的に解析する手法であり、クォークやグルーオンの相互作用を計算する強力なツールです。しかし、その計算には膨大な時間とリソースが必要で、世界最高峰のスーパーコンピュータを用いても依然として大きな課題が残されています。この難題に対し、富谷さんはChatGPTなどで知られる「Transformer」という深層学習モデルを応用し、格子QCD計算の高速化に挑んでいます。動画では、格子QCD計算に機械学習を活用する具体的な手法や、スーパーコンピュータを活用した解析の課題とそれを克服するための工夫について詳しく伺います。物理学とAIが織りなす最先端の挑戦に興味がある方は、ぜひご覧ください! 近年、物理学研究にもAIが大きな影響を与え始めています。その中でも、格子QCD計算の効率化に取り組む富谷昭夫さんの研究をご紹介します。格子QCDとは、量子色力学(QCD)を格子空間上で数値的に解析する手法であり、クォークやグルーオンの相互作用を計算する強力なツールです。しかし、その計算には膨大な時間とリソースが必要で、世界最高峰のスーパーコンピュータを用いても依然として大きな課題が残されています。この難題に対し、富谷さんはChatGPTなどで知られる「Transformer」という深層学習モデルを応用し、格子QCD計算の高速化に挑んでいます。動画では、格子QCD計算に機械学習を活用する具体的な手法や、スーパーコンピュータを活用した解析の課題とそれを克服するための工夫について詳しく伺います。物理学とAIが織りなす最先端の挑戦に興味がある方は、ぜひご覧ください!>>続きを読む |

From the Atomic Nucleus to the Cosmos2024.10.22

筑波大学 計算科学研究センター Anil Kumar 研究員  インド出身のAnil Kumar博士は、スーパーコンピュータ「富岳」を駆使して、核構造や核天体物理学に関する研究を進めています。彼の研究は、原子核の殻模型を用いて原子核の安定性やスピンを解明し、宇宙における元素生成の過程を予測することを目指しています。その成果が、物理学と天文学の未来にどのような影響を与えるのかを探ります。(英語) インド出身のAnil Kumar博士は、スーパーコンピュータ「富岳」を駆使して、核構造や核天体物理学に関する研究を進めています。彼の研究は、原子核の殻模型を用いて原子核の安定性やスピンを解明し、宇宙における元素生成の過程を予測することを目指しています。その成果が、物理学と天文学の未来にどのような影響を与えるのかを探ります。(英語)>>続きを読む |

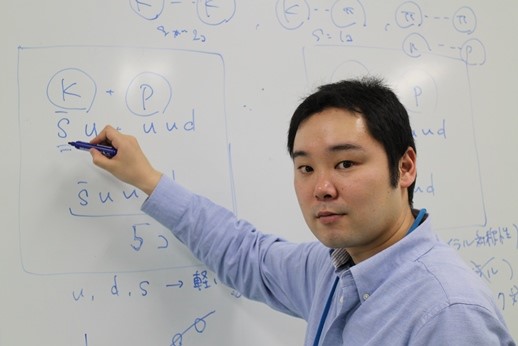

物質の成り立ちを決めるハドロン間力の解明で新たな一歩2024.3.4

東京工業大学 理学院 村上耕太郎 研究員  QCDコラボレーションは、独自の手法である「HAL QCD法」を用いてハドロン間に働く力を求め、物質の階層やハドロンの性質を明らかにしようと考える研究者たちのグループです。そのメンバーである東京工業大学 理学院の村上耕太郎さんは、不安定なハドロンや奇妙なエキゾチックハドロンについて研究しています。その成果は、2023年にProgress of Theoretical and Experimental Physics (PTEP)の“Editor’s Choice”に選ばれるなど、注目を集めています。「今後の研究は、スーパーコンピュータ「富岳」の計算資源をフル活用して進めていきたい」と話す村上さんの「ハドロン物理学」の最先端研究を紹介します。 QCDコラボレーションは、独自の手法である「HAL QCD法」を用いてハドロン間に働く力を求め、物質の階層やハドロンの性質を明らかにしようと考える研究者たちのグループです。そのメンバーである東京工業大学 理学院の村上耕太郎さんは、不安定なハドロンや奇妙なエキゾチックハドロンについて研究しています。その成果は、2023年にProgress of Theoretical and Experimental Physics (PTEP)の“Editor’s Choice”に選ばれるなど、注目を集めています。「今後の研究は、スーパーコンピュータ「富岳」の計算資源をフル活用して進めていきたい」と話す村上さんの「ハドロン物理学」の最先端研究を紹介します。>>続きを読む |

量子コンピュータを支えるシミュレーション理化学研究所 計算科学研究センター 白川知功 上級研究員  現代の量子コンピュータ技術は、計算能力の境界を押し広げていますが、ノイズという大きな挑戦に直面しています。このノイズは、量子計算の精度に影響を与え、技術の進歩を妨げる可能性があります。理化学研究所の白川知功氏は、この問題に対処するために、スーパーコンピュータ「富岳」を用いたユニークなシミュレーション手法を開発しています。量子コンピュータとスーパーコンピュータがどのように関わるのか、計算物理学界の新たな地平に、私たちも一緒に目を向けてみましょう! 現代の量子コンピュータ技術は、計算能力の境界を押し広げていますが、ノイズという大きな挑戦に直面しています。このノイズは、量子計算の精度に影響を与え、技術の進歩を妨げる可能性があります。理化学研究所の白川知功氏は、この問題に対処するために、スーパーコンピュータ「富岳」を用いたユニークなシミュレーション手法を開発しています。量子コンピュータとスーパーコンピュータがどのように関わるのか、計算物理学界の新たな地平に、私たちも一緒に目を向けてみましょう!>>続きを読む |

How to Visualize the Unseen2024.01.10

慶應義塾大学 Rico Pohle 特任助教  物理学の未知の領域を視覚化するために、数値シミュレーションが鍵となります。慶應義塾大学のRico Pohleさんは、量子多体問題を解決するための新しい数値ツールの開発に取り組んでいます。彼の研究は、凝縮物理学の理論と実践を結びつけ、量子スピン液体のようなエキゾチックな物質状態の理解を深めることを目指しています。彼の研究と、未来の科学技術への貢献について紹介します。(英語) 物理学の未知の領域を視覚化するために、数値シミュレーションが鍵となります。慶應義塾大学のRico Pohleさんは、量子多体問題を解決するための新しい数値ツールの開発に取り組んでいます。彼の研究は、凝縮物理学の理論と実践を結びつけ、量子スピン液体のようなエキゾチックな物質状態の理解を深めることを目指しています。彼の研究と、未来の科学技術への貢献について紹介します。(英語)>>続きを読む |

計算基礎科学連携拠点(JICFuS)の軌跡計算基礎科学連携拠点 橋本省二 拠点長  計算基礎科学連携拠点(JICFuS)は、素粒子・原子核・宇宙・惑星物理分野の計算科学をリードする存在として、さまざまな科学的成果を創出するとともに、計算科学推進体制の構築や分野振興活動を行っています。 今回は拠点長である橋本省二教授から、設立からJICFuSのこれまでの軌跡とそこで得られた結果を交えながら解説していただきました。 スーパーコンピュータを中心に進められる、素粒子・原子核・宇宙という壮大なスケールの研究の詳細をお聞きしましょう。 計算基礎科学連携拠点(JICFuS)は、素粒子・原子核・宇宙・惑星物理分野の計算科学をリードする存在として、さまざまな科学的成果を創出するとともに、計算科学推進体制の構築や分野振興活動を行っています。 今回は拠点長である橋本省二教授から、設立からJICFuSのこれまでの軌跡とそこで得られた結果を交えながら解説していただきました。 スーパーコンピュータを中心に進められる、素粒子・原子核・宇宙という壮大なスケールの研究の詳細をお聞きしましょう。>>続きを読む |

星の形成の謎にシミュレーションで迫る2023.2.7

千葉大学 総合情報センター 青山尚平 特任研究員  宇宙に無数に存在する星、そして銀河。これらはどうやってつくられたのでしょうか。その謎にシミュレーションにより迫ろうとしているのが、千葉大学総合情報センターの青山尚平さんの研究グループです。宇宙空間(星間空間)に浮遊する星間物質は、気体の星間ガスと固体のダスト(宇宙塵)に大別され、星のおもな材料となるのは星間ガスですが、青山さんが注目しているのはダストです。ダストは星の形成の鍵を握っているからです。 宇宙に無数に存在する星、そして銀河。これらはどうやってつくられたのでしょうか。その謎にシミュレーションにより迫ろうとしているのが、千葉大学総合情報センターの青山尚平さんの研究グループです。宇宙空間(星間空間)に浮遊する星間物質は、気体の星間ガスと固体のダスト(宇宙塵)に大別され、星のおもな材料となるのは星間ガスですが、青山さんが注目しているのはダストです。ダストは星の形成の鍵を握っているからです。>>続きを読む |

高精度な格子QCDシミュレーション ―高精度実験とタッグを組み新物理の発見を目指す2023.1.11

高エネルギー加速器研究機構 金児隆志 研究機関講師  物質を、分子、原子、原子核と小さな単位に切り分けていくと、物質の最小構成要素である素粒子にたどり着きます。「地上で起こる現象をとてもよく説明できる素粒子の理論(標準理論)はあるのですが、宇宙を見上げるとこの理論では説明できない現象があり、謎が残されています」と言うのは高エネルギー加速器研究機構の金児隆志(かねこ・たかし) 研究機関講師。高精度の格子QCDシミュレーションで、まだ解明されていない「新物理」の謎に迫ろうと、スーパーコンピュータ「富岳」を使って大規模計算に取り組んでいます。 物質を、分子、原子、原子核と小さな単位に切り分けていくと、物質の最小構成要素である素粒子にたどり着きます。「地上で起こる現象をとてもよく説明できる素粒子の理論(標準理論)はあるのですが、宇宙を見上げるとこの理論では説明できない現象があり、謎が残されています」と言うのは高エネルギー加速器研究機構の金児隆志(かねこ・たかし) 研究機関講師。高精度の格子QCDシミュレーションで、まだ解明されていない「新物理」の謎に迫ろうと、スーパーコンピュータ「富岳」を使って大規模計算に取り組んでいます。>>続きを読む |

将来、宇宙誕生の謎に迫るため 今、銀河における分子雲形成過程をつぶさに追う2022.12.14

京都大学 杉村和幸 特定助教  「宇宙はどのように始まって、今のような姿になったのか」。この謎に世界中の研究者が挑んでいますが、どう迫っていくかは、それぞれのやり方があります。「一つひとつの星が、銀河の中でどうできたかを知りたいのです。そのために、まず分子雲がどのようにできたかを明らかにするところから始めています」と話す杉村さんは、先にある大きな目標を見据えながら、分子雲形成過程の高解像度シミュレーションに着手しています。 「宇宙はどのように始まって、今のような姿になったのか」。この謎に世界中の研究者が挑んでいますが、どう迫っていくかは、それぞれのやり方があります。「一つひとつの星が、銀河の中でどうできたかを知りたいのです。そのために、まず分子雲がどのようにできたかを明らかにするところから始めています」と話す杉村さんは、先にある大きな目標を見据えながら、分子雲形成過程の高解像度シミュレーションに着手しています。>>続きを読む |

火星の大気シミュレーションと「富岳」神戸大学 惑星科学研究センター 樫村博基 講師  20世紀後半以降、天気予報の精度は飛躍的に上昇しました。 これは気象学の発展のみならず、膨大な計算を可能とするコンピュータの登場により、気象を数値的に予測することができるようになったからです。 今では地球上のどこでも明日の天気予報を知ることができます。 それでは、地球のお隣の惑星である火星の天気はどうでしょうか? 神戸大学惑星科学研究センターの樫村博基さんは、スーパーコンピュータを使って火星の天気の研究を行っています。 地球と火星ではその天気にどのような違いがあるのか、またスーパーコンピュータ「富岳」の登場により研究がどのように進展したのか、お話を伺ってみることにしましょう。 20世紀後半以降、天気予報の精度は飛躍的に上昇しました。 これは気象学の発展のみならず、膨大な計算を可能とするコンピュータの登場により、気象を数値的に予測することができるようになったからです。 今では地球上のどこでも明日の天気予報を知ることができます。 それでは、地球のお隣の惑星である火星の天気はどうでしょうか? 神戸大学惑星科学研究センターの樫村博基さんは、スーパーコンピュータを使って火星の天気の研究を行っています。 地球と火星ではその天気にどのような違いがあるのか、またスーパーコンピュータ「富岳」の登場により研究がどのように進展したのか、お話を伺ってみることにしましょう。>>続きを読む |

Investigating the nature of matter2022.10.13

理化学研究所R-CCS Yu Zhang 研究員  宇宙の最も深く、基本的な法則に興味を持つ人が理解しなければならないことが2つあります。ひとつは物質の最小構成要素である「クォーク」、もうひとつはそれらをつなぎ合わせる「強い力」です。これらを研究する物理学の分野がQCDと呼ばれるもので、特にスーパーコンピュータで研究する分野を格子QCDと呼びます。格子QCDでは膨大な計算が行われるため、より高い処理能力を持つスーパーコンピュータが研究をするうえで重要なファクターとなっています。理研 R-CCSに在籍するYu Zhangさんは、スーパーコンピュータ「富岳」を使って格子QCDの研究を行っています。彼女の研究内容について詳しくお聞きしました。(英語) 宇宙の最も深く、基本的な法則に興味を持つ人が理解しなければならないことが2つあります。ひとつは物質の最小構成要素である「クォーク」、もうひとつはそれらをつなぎ合わせる「強い力」です。これらを研究する物理学の分野がQCDと呼ばれるもので、特にスーパーコンピュータで研究する分野を格子QCDと呼びます。格子QCDでは膨大な計算が行われるため、より高い処理能力を持つスーパーコンピュータが研究をするうえで重要なファクターとなっています。理研 R-CCSに在籍するYu Zhangさんは、スーパーコンピュータ「富岳」を使って格子QCDの研究を行っています。彼女の研究内容について詳しくお聞きしました。(英語)>>続きを読む |

【拠点長コラム】宇宙一の大衝突2022.7.4

計算基礎科学連携拠点 橋本省二 拠点長  計算基礎科学連携拠点ではスーパーコンピュータ「富岳」成果創出加速プログラムの研究開発課題のひとつである「シミュレーションで探る基礎科学:素粒子の基本法則から元素の生成まで」の実施拠点として所属する多くの研究者とともに成果創出に携わってきました。今回は計算基礎科学連携拠点の拠点長である橋本省二が成果創出を目指して拠点で行われている研究を紹介する「拠点長コラム」の第4弾。高校の物理で音や光が波であることを習った人は少なくないと思います。では、「重力波」って聞いたことがありますか?近年急速に研究が進んでいる重力波、その発生原因と、スーパーコンピュータのかかわりについて見ていきましょう。 計算基礎科学連携拠点ではスーパーコンピュータ「富岳」成果創出加速プログラムの研究開発課題のひとつである「シミュレーションで探る基礎科学:素粒子の基本法則から元素の生成まで」の実施拠点として所属する多くの研究者とともに成果創出に携わってきました。今回は計算基礎科学連携拠点の拠点長である橋本省二が成果創出を目指して拠点で行われている研究を紹介する「拠点長コラム」の第4弾。高校の物理で音や光が波であることを習った人は少なくないと思います。では、「重力波」って聞いたことがありますか?近年急速に研究が進んでいる重力波、その発生原因と、スーパーコンピュータのかかわりについて見ていきましょう。>>続きを読む |

Pcペンタクォークをもとめて―「富岳」でハドロン間相互作用を探る理化学研究所 iTHEMS 杉浦拓也 特別研究員  素粒子の一種「クォーク」は、複数集まって「バリオン」または「メソン」と呼ばれる状態となって物質を構成します。 通常、バリオンはクォーク3つ、メソンはクォークと反クォークによって作られると考えられるのですが、この枠に含まれない特別な状態を「エギゾチックハドロン」と呼びます。エギゾチックハドロンのひとつにクォークが5つ集まってできるのが「ペンタクォーク」がありますが、とても珍しい状態で現実世界ではめったに見ることはできません。しかし、この特別な状態を詳しく調べることで我々を構成している物質がどのようにできたのか、ひいては宇宙の成り立ちを調べることができるのです。 理化学研究所の杉浦拓也さんはスーパーコンピュータを使ってこのペンタクォークの研究を行っています。 いったいどのような手法が使われているのでしょうか? 素粒子の一種「クォーク」は、複数集まって「バリオン」または「メソン」と呼ばれる状態となって物質を構成します。 通常、バリオンはクォーク3つ、メソンはクォークと反クォークによって作られると考えられるのですが、この枠に含まれない特別な状態を「エギゾチックハドロン」と呼びます。エギゾチックハドロンのひとつにクォークが5つ集まってできるのが「ペンタクォーク」がありますが、とても珍しい状態で現実世界ではめったに見ることはできません。しかし、この特別な状態を詳しく調べることで我々を構成している物質がどのようにできたのか、ひいては宇宙の成り立ちを調べることができるのです。 理化学研究所の杉浦拓也さんはスーパーコンピュータを使ってこのペンタクォークの研究を行っています。 いったいどのような手法が使われているのでしょうか?>>続きを読む |

より緻密なシミュレーションで ブラックホールの謎にせまる2022.3.1

筑波大学 計算科学研究センター 小川 拓未 研究員  光さえも吸い込むブラックホール。2019年に人類が初めて直接撮影に成功したブラックホールの写真は中心が黒く、周囲がぼーっとオレンジ色に光っています。ブラックホールに吸い込まれた光とブラックホールに吸い込まれなかった光からなるこの写真。いったいブラックホールの周辺で光はどのような振る舞いをしているのでしょうか。 光さえも吸い込むブラックホール。2019年に人類が初めて直接撮影に成功したブラックホールの写真は中心が黒く、周囲がぼーっとオレンジ色に光っています。ブラックホールに吸い込まれた光とブラックホールに吸い込まれなかった光からなるこの写真。いったいブラックホールの周辺で光はどのような振る舞いをしているのでしょうか。>>続きを読む |

将来の宇宙天気予報につながるフレア発生型太陽黒点の形成メカニズムの解明2022.2.14

名古屋大学 宇宙地球環境研究所 金子岳史 特任助教  「フレア」は、太陽表面に現れる「黒点」で起こる爆発現象です。プラズマの塊や高エネルギー粒子、人体に有害な放射線が放出されるため、その発生を事前に知ろうと「宇宙天気予報」の必要性が言われています。名古屋大学 宇宙地球環境研究所の金子岳史さんは、そもそも黒点がどのようにしてできるかを解明することで、将来的にフレア発生を予測できる物理学的な方法を開発したいと考えています。最近、太陽内部の下降流がフレア発生型黒点の形成に重要であることをシミュレーションによって突き止めました。 「フレア」は、太陽表面に現れる「黒点」で起こる爆発現象です。プラズマの塊や高エネルギー粒子、人体に有害な放射線が放出されるため、その発生を事前に知ろうと「宇宙天気予報」の必要性が言われています。名古屋大学 宇宙地球環境研究所の金子岳史さんは、そもそも黒点がどのようにしてできるかを解明することで、将来的にフレア発生を予測できる物理学的な方法を開発したいと考えています。最近、太陽内部の下降流がフレア発生型黒点の形成に重要であることをシミュレーションによって突き止めました。>>続きを読む |

【拠点長コラム】原子核ってふしぎ2022.1.28

計算基礎科学連携拠点 橋本省二 拠点長  計算基礎科学連携拠点ではスーパーコンピュータ「富岳」成果創出加速プログラムの研究開発課題のひとつである「シミュレーションで探る基礎科学:素粒子の基本法則から元素の生成まで」の実施拠点として所属する多くの研究者とともに成果創出に携わってきました。今回は計算基礎科学連携拠点の拠点長である橋本省二が成果創出を目指して拠点で行われている研究を紹介する「拠点長コラム」の第3弾。不安定な原子核は放射線を放出して最終的に安定な原子核になりますが、放射線を放出するまでの時間は原子核により様々です。その原因は何なのでしょうか? 計算基礎科学連携拠点ではスーパーコンピュータ「富岳」成果創出加速プログラムの研究開発課題のひとつである「シミュレーションで探る基礎科学:素粒子の基本法則から元素の生成まで」の実施拠点として所属する多くの研究者とともに成果創出に携わってきました。今回は計算基礎科学連携拠点の拠点長である橋本省二が成果創出を目指して拠点で行われている研究を紹介する「拠点長コラム」の第3弾。不安定な原子核は放射線を放出して最終的に安定な原子核になりますが、放射線を放出するまでの時間は原子核により様々です。その原因は何なのでしょうか?>>続きを読む |

大規模データの高速な共有と解析を実現する広域分散ファイルシステム「Gfarm」2021.12.15

筑波大学 計算科学研究センター 建部修見 教授  筑波大学計算科学研究センターは「計算科学」と「計算機科学」という2つの分野の研究者が車の両輪となって互いに連携しながら、研究活動を推進している施設です。今回、紹介する建部修見(たてべ・おさむ)さんは、そのうちの計算機科学の研究者で、超高速計算システム、グリッドコンピューティング、並列分散システムソフトウェアの研究開発を専門としています。2002年に建部さんが中心となって開発した「Gfarm」は、大量のデータを、国内外の研究者同士が共有したり、データ解析したりするための「広域分散ファイルシステム」です。以下ではGfarmの特徴と開発の歴史を紹介していきましょう。 筑波大学計算科学研究センターは「計算科学」と「計算機科学」という2つの分野の研究者が車の両輪となって互いに連携しながら、研究活動を推進している施設です。今回、紹介する建部修見(たてべ・おさむ)さんは、そのうちの計算機科学の研究者で、超高速計算システム、グリッドコンピューティング、並列分散システムソフトウェアの研究開発を専門としています。2002年に建部さんが中心となって開発した「Gfarm」は、大量のデータを、国内外の研究者同士が共有したり、データ解析したりするための「広域分散ファイルシステム」です。以下ではGfarmの特徴と開発の歴史を紹介していきましょう。>>続きを読む |

4冠を誇るスーパーコンピュータ「富岳」はいかにつくられたのか ―格子QCDアプリケーションからのコデザイン物語2021.11.29

理化学研究所 計算科学研究センター 中村宜⽂ 技師  世界ランキングで2021年11月に4期連続4冠を獲得したスーパーコンピュータ「富岳」。2021年3月に本格共用が始まり、新型コロナウイルス感染症関連のシミュレーションなど高性能スパコンならではの成果を着々と上げています。理化学研究所 計算科学研究センターの中村宜⽂(なかむら・よしふみ)技師は、「富岳」を開発するプロジェクトFS2020(Flagship 2020 Project)に、「富岳」を利用する格子量子色力学の専門家の立場から参画し重要な役割を果たしました。ここでは、「富岳」の開発に中村さんがどのように関わってきたのかをご紹介します。 世界ランキングで2021年11月に4期連続4冠を獲得したスーパーコンピュータ「富岳」。2021年3月に本格共用が始まり、新型コロナウイルス感染症関連のシミュレーションなど高性能スパコンならではの成果を着々と上げています。理化学研究所 計算科学研究センターの中村宜⽂(なかむら・よしふみ)技師は、「富岳」を開発するプロジェクトFS2020(Flagship 2020 Project)に、「富岳」を利用する格子量子色力学の専門家の立場から参画し重要な役割を果たしました。ここでは、「富岳」の開発に中村さんがどのように関わってきたのかをご紹介します。>>続きを読む |

【拠点長コラム】階層をつなぐシミュレーション:クォークから原子核へ2021.11.22

計算基礎科学連携拠点 橋本省二 拠点長  計算基礎科学連携拠点ではスーパーコンピュータ「富岳」成果創出加速プログラムの研究開発課題のひとつである「シミュレーションで探る基礎科学:素粒子の基本法則から元素の生成まで」の実施拠点として所属する多くの研究者とともに成果創出に携わってきました。今回は計算基礎科学連携拠点の拠点長である橋本省二が成果創出を目指して拠点で行われている研究を紹介する「拠点長コラム」の第2弾。物質を構成する素粒子のひとつ「クォーク」はスーパーコンンピュータを用いてどのように研究が行われているのでしょうか。 計算基礎科学連携拠点ではスーパーコンピュータ「富岳」成果創出加速プログラムの研究開発課題のひとつである「シミュレーションで探る基礎科学:素粒子の基本法則から元素の生成まで」の実施拠点として所属する多くの研究者とともに成果創出に携わってきました。今回は計算基礎科学連携拠点の拠点長である橋本省二が成果創出を目指して拠点で行われている研究を紹介する「拠点長コラム」の第2弾。物質を構成する素粒子のひとつ「クォーク」はスーパーコンンピュータを用いてどのように研究が行われているのでしょうか。>>続きを読む |

【拠点長コラム】富岳と SuperKEKB2021.10.01

計算基礎科学連携拠点 橋本省二 拠点長  スーパーコンピュータ「富岳」の本格稼働してから半年が経ち、各分野で様々な成果が挙げられています。計算基礎科学連携拠点は「富岳」成果創出加速プログラムの研究開発課題のひとつである「シミュレーションで探る基礎科学:素粒子の基本法則から元素の生成まで」の実施拠点として所属する多くの研究者とともに成果創出に携わってきました。プログラムも折り返し期間に入ったこの時期に、計算基礎科学連携拠点の拠点長である橋本省二が、成果創出を目指して拠点で行われている研究を紹介します。 スーパーコンピュータ「富岳」の本格稼働してから半年が経ち、各分野で様々な成果が挙げられています。計算基礎科学連携拠点は「富岳」成果創出加速プログラムの研究開発課題のひとつである「シミュレーションで探る基礎科学:素粒子の基本法則から元素の生成まで」の実施拠点として所属する多くの研究者とともに成果創出に携わってきました。プログラムも折り返し期間に入ったこの時期に、計算基礎科学連携拠点の拠点長である橋本省二が、成果創出を目指して拠点で行われている研究を紹介します。>>続きを読む |

スーパーコンピュータを使った超弦理論の数値シミュレーションによる時空創発の研究2021.03.13

高エネルギー加速器研究機構 畠山洸太 研究員  JICFuSでは、これまで進めてきたポスト「京」重点課題(9)「宇宙の基本法則と進化の解明」での研究成果を引き継ぎ、2020年度より、「富岳」成果創出加速プログラム領域①「人類の普遍的課題への挑戦と未来開拓」を実施しています。同領域では「シミュレーションで探る基礎科学:素粒子の基本法則から元素の生成まで」および「宇宙の構造形成と進化から惑星表層環境の変動までの統一的描像の構築」の2課題を設定。そのうち、「シミュレーションで探る基礎科学:素粒子の基本法則から元素の生成まで」では、「β中間子崩壊」「QCD相構造」「バリオン間力」「核構造とf過程」「中性子星合体」「時空生成」という6つの研究テーマに取り組んでいます。 今回は6つの研究テーマのうちの「時空生成」について、KEKの畠山洸太さんたちが進めている「超弦理論の数値シミュレーションによる時空創発の研究」を紹介します。 JICFuSでは、これまで進めてきたポスト「京」重点課題(9)「宇宙の基本法則と進化の解明」での研究成果を引き継ぎ、2020年度より、「富岳」成果創出加速プログラム領域①「人類の普遍的課題への挑戦と未来開拓」を実施しています。同領域では「シミュレーションで探る基礎科学:素粒子の基本法則から元素の生成まで」および「宇宙の構造形成と進化から惑星表層環境の変動までの統一的描像の構築」の2課題を設定。そのうち、「シミュレーションで探る基礎科学:素粒子の基本法則から元素の生成まで」では、「β中間子崩壊」「QCD相構造」「バリオン間力」「核構造とf過程」「中性子星合体」「時空生成」という6つの研究テーマに取り組んでいます。 今回は6つの研究テーマのうちの「時空生成」について、KEKの畠山洸太さんたちが進めている「超弦理論の数値シミュレーションによる時空創発の研究」を紹介します。>>続きを読む |

原子核シッフモーメントの精密計算で 宇宙が物質だけからできている謎に迫る2021.03.11

東京大学 原子核科学研究センター 柳瀬 宏太 特任研究員  この宇宙は物質からできている。これは自明なことですが、“どうして物質だけなのか”は今でも完全には解明されておらず、物理学の不思議の一つとして残されています。東京大学 原子核科学研究センター 柳瀬 宏太 特任研究員は、原子核シッフモーメントという物理量を精密に計算することで、この謎に迫ろうとしています。 この宇宙は物質からできている。これは自明なことですが、“どうして物質だけなのか”は今でも完全には解明されておらず、物理学の不思議の一つとして残されています。東京大学 原子核科学研究センター 柳瀬 宏太 特任研究員は、原子核シッフモーメントという物理量を精密に計算することで、この謎に迫ろうとしています。>>続きを読む |

スーパーコンピュータを使ったクォークとグルーオンの運動方程式の計算2020.02.18

広島大学大学院理学研究科 石川健一 准教授  現在、スーパーコンピュータ「京」に代わり、「富岳」の稼働に向けて着々と準備が進められています。「重点課題9」の中で、富士通と理化学研究所が共同で研究を進めている「富岳」を使った「格子QCDプログラム」の開発の取りまとめ役を担っているのが、広島大学の石川健一さんです。 現在、スーパーコンピュータ「京」に代わり、「富岳」の稼働に向けて着々と準備が進められています。「重点課題9」の中で、富士通と理化学研究所が共同で研究を進めている「富岳」を使った「格子QCDプログラム」の開発の取りまとめ役を担っているのが、広島大学の石川健一さんです。>>続きを読む |

究極のシミュレーションを目指して -ブラックホール を「富岳」で作る-東邦大学理学部 関口雄一郎 准教授  ブラックホールは光さえ脱出できないほどの大きな重力をもった天体で、太陽の30倍以上の質量の恒星が最期に至る姿であると考えられています。X線による観測でその存在が確認されてから既に40年以上経っていますが、現在でも謎に満ちた天体で、様々な方向から盛んに研究がなされています。東邦大学の関口雄一郎さんは、スーパーコンピュータの中にブラックホールをつくる研究をしているそうです。一体どういうことなのでしょうか? ブラックホールは光さえ脱出できないほどの大きな重力をもった天体で、太陽の30倍以上の質量の恒星が最期に至る姿であると考えられています。X線による観測でその存在が確認されてから既に40年以上経っていますが、現在でも謎に満ちた天体で、様々な方向から盛んに研究がなされています。東邦大学の関口雄一郎さんは、スーパーコンピュータの中にブラックホールをつくる研究をしているそうです。一体どういうことなのでしょうか?>>続きを読む |

プラズマ粒子は、宇宙で“サーフィン”して“ドリフト”して宇宙線になる2019.08.06

千葉大学大学院理学研究院 松本 洋介 特任准教授  千葉大学大学院理学研究院 松本 洋介(まつもと・ようすけ) 特任准教授は、宇宙のプラズマ粒子の加速現象を解明しようとしています。このことは、2013年9月の月間JICFuSですでに紹介しましたが、あれから6年のうちには、スーパーコンピュータ「京」を使った超大規模数値実験を行い、プラズマ粒子が“強い天体衝撃波”の作用を受けて加速する様子を明らかにするなど、大きな成果を上げています。 千葉大学大学院理学研究院 松本 洋介(まつもと・ようすけ) 特任准教授は、宇宙のプラズマ粒子の加速現象を解明しようとしています。このことは、2013年9月の月間JICFuSですでに紹介しましたが、あれから6年のうちには、スーパーコンピュータ「京」を使った超大規模数値実験を行い、プラズマ粒子が“強い天体衝撃波”の作用を受けて加速する様子を明らかにするなど、大きな成果を上げています。>>続きを読む |

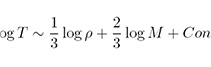

QCD相図の完成を目指して高エネルギー加速器研究機構 青木保道 特任准教授  物理学において、物質や空間などがある状態から別のある状態へ移ることを「相転移」と呼びます。良く知られているものは水の相転移で、水は温度や気圧の変化で氷や水蒸気に状態を変えます。この状態のことを「相」と呼ぶのですが、この「相」が温度や気圧、別の物理的な要因でどのように変化するのかを図示したものを「相図」と呼びます。我々の宇宙の進化の中、物質創生の過程の素粒子レベルで相転移が起こっていたかもしれません。高エネルギー加速器研究機構の青木保道さんはQCD相転移について研究しています。 スーパーコンピュータによるQCD相図の作成とは、いったい何なのでしょうか?その意味と醍醐味を伺ってみましょう。 物理学において、物質や空間などがある状態から別のある状態へ移ることを「相転移」と呼びます。良く知られているものは水の相転移で、水は温度や気圧の変化で氷や水蒸気に状態を変えます。この状態のことを「相」と呼ぶのですが、この「相」が温度や気圧、別の物理的な要因でどのように変化するのかを図示したものを「相図」と呼びます。我々の宇宙の進化の中、物質創生の過程の素粒子レベルで相転移が起こっていたかもしれません。高エネルギー加速器研究機構の青木保道さんはQCD相転移について研究しています。 スーパーコンピュータによるQCD相図の作成とは、いったい何なのでしょうか?その意味と醍醐味を伺ってみましょう。>>続きを読む |

「HAL QCD法」による核力研究の正しさを証明2019.03.04

理化学研究所仁科加速器研究センター 入谷 匠 特別研究員  原子核は陽子と中性子でできています。さらに、陽子や中性子はクォークでできています。クォークには、質量が小さい順に、アップ、ダウン、ストレンジ、チャーム、ボトム、トップの 6種類があります。陽子や中性子はアップとダウンという最も軽い2種類のクォークが3個集まってできています。3個のクォークで構成された粒子をバリオンといいます。また、クォークと反クォークの対からは中間子が作られ、これらの粒子のことをまとめてハドロンと呼びます。 原子核は陽子と中性子でできています。さらに、陽子や中性子はクォークでできています。クォークには、質量が小さい順に、アップ、ダウン、ストレンジ、チャーム、ボトム、トップの 6種類があります。陽子や中性子はアップとダウンという最も軽い2種類のクォークが3個集まってできています。3個のクォークで構成された粒子をバリオンといいます。また、クォークと反クォークの対からは中間子が作られ、これらの粒子のことをまとめてハドロンと呼びます。>>続きを読む |

殻模型の可能性を広げるKSHELL―原子核の未知に挑む大規模計算2019.02.27

東京大学理学系研究科 附属原子核科学研究センター 清水則孝 特任准教授  原子の構造は「陽子と中性子からなる原子核の周りを電子がまわっている」と中学で習います。しかし、「原子核の構造にはわからないことがまだまだ残されています」と東京大学理学系研究科 附属原子核科学研究センター特任准教授の清水則孝さんは言います。清水さんはスーパーコンピュータを使って原子核の状態をシミュレーションする理論物理の研究をしています。その研究の魅力を清水さんは「理論研究者が新しい発見をすると、それが実験研究者の新たな発見の役に立つ。実験研究が進展すると理論研究も進展していく。そうして次々にわからなかったことがわかってくるところが面白い」と言います。清水さんが明らかにした原子核研究の成果をご紹介しましょう。 原子の構造は「陽子と中性子からなる原子核の周りを電子がまわっている」と中学で習います。しかし、「原子核の構造にはわからないことがまだまだ残されています」と東京大学理学系研究科 附属原子核科学研究センター特任准教授の清水則孝さんは言います。清水さんはスーパーコンピュータを使って原子核の状態をシミュレーションする理論物理の研究をしています。その研究の魅力を清水さんは「理論研究者が新しい発見をすると、それが実験研究者の新たな発見の役に立つ。実験研究が進展すると理論研究も進展していく。そうして次々にわからなかったことがわかってくるところが面白い」と言います。清水さんが明らかにした原子核研究の成果をご紹介しましょう。>>続きを読む |

X線で非常に明るく輝く星の謎国立天文台 高橋博之 特任助教  中性子星は太陽と同程度の質量を持っていますが半径が10kmほどしかない天体で、その重力はブラックホールに匹敵するほど強いことが知られています。この強い重力に引かれて周辺のガスが中性子星へ落ちていくのですが、このとき星のX線によりガスの降着が妨げられます。しかし、ガスの量が多いとそれを超えてガスが落ちていき、これを超臨界降着と呼びます。従来、この超臨界降着現象はブラックホールにおいてのみ起きると考えられてきましたが、近年中性子星でも起こることが観測的に分かりその発生のメカニズムが注目されています。高橋さんはこの中性子星での超臨界降着現象の問題について、スーパーコンピュータを用いた数値シミュレーションを駆使して挑みます。 中性子星は太陽と同程度の質量を持っていますが半径が10kmほどしかない天体で、その重力はブラックホールに匹敵するほど強いことが知られています。この強い重力に引かれて周辺のガスが中性子星へ落ちていくのですが、このとき星のX線によりガスの降着が妨げられます。しかし、ガスの量が多いとそれを超えてガスが落ちていき、これを超臨界降着と呼びます。従来、この超臨界降着現象はブラックホールにおいてのみ起きると考えられてきましたが、近年中性子星でも起こることが観測的に分かりその発生のメカニズムが注目されています。高橋さんはこの中性子星での超臨界降着現象の問題について、スーパーコンピュータを用いた数値シミュレーションを駆使して挑みます。>>続きを読む |

ボルツマン輻射流体計算コードを駆使して、 超新星爆発の真実に迫れ2018.08.31

京都大学基礎物理学研究所/早稲田大学理工学術院 大川博督 客員研究員  重い星が最期を迎える時に起こす“超新星爆発”は、興味深い天体現象として、そのプロセスを明らかにする研究が行われています。スーパーコンピュータ「京」を使って進められている重点課題9のサブ課題Bでも、2つのグループが超新星爆発の解明に取り組んでおり、月刊JICFuSでも、その研究者たちを取り上げてきました。京都大学基礎物理学研究所/早稲田大学理工学術院客員研究員である大川博督(おおかわ・ひろただ)さんは、“ニュートリノ輻射輸送を、ボルツマン方程式を使って厳密に計算する方法”を使って超新星爆発の真実に迫ろうとしています。 重い星が最期を迎える時に起こす“超新星爆発”は、興味深い天体現象として、そのプロセスを明らかにする研究が行われています。スーパーコンピュータ「京」を使って進められている重点課題9のサブ課題Bでも、2つのグループが超新星爆発の解明に取り組んでおり、月刊JICFuSでも、その研究者たちを取り上げてきました。京都大学基礎物理学研究所/早稲田大学理工学術院客員研究員である大川博督(おおかわ・ひろただ)さんは、“ニュートリノ輻射輸送を、ボルツマン方程式を使って厳密に計算する方法”を使って超新星爆発の真実に迫ろうとしています。>>続きを読む |

Getting to the Bottom of Matter2018.06.27

高エネルギー加速器研究機構 Brian Colquhoun 研究員  技術の発展によりスーパーコンピュータを用いて自然現象をシミュレーションし、実験と照らし合わせて理論を評価することができるようになりました。クォークやグルーオンという素粒子を扱う基礎理論をQCDと呼びますが、素粒子の起こす現象をスーパーコンピュータでシミュレーションする場合は空間を格子状に区切って理論を再評価した格子QCDを用いなければなりません。この格子QCDを用いた研究を行っているのがイギリス出身のBrian Colquhounさんです。彼がどうして素粒子物理学を研究することになったのか、彼の研究テーマと大規模数値シミュレーションについて語っていただきました。(英語) 技術の発展によりスーパーコンピュータを用いて自然現象をシミュレーションし、実験と照らし合わせて理論を評価することができるようになりました。クォークやグルーオンという素粒子を扱う基礎理論をQCDと呼びますが、素粒子の起こす現象をスーパーコンピュータでシミュレーションする場合は空間を格子状に区切って理論を再評価した格子QCDを用いなければなりません。この格子QCDを用いた研究を行っているのがイギリス出身のBrian Colquhounさんです。彼がどうして素粒子物理学を研究することになったのか、彼の研究テーマと大規模数値シミュレーションについて語っていただきました。(英語)>>続きを読む |

核力から原子核を解明する ― 核力に基づいた有効相互作用による大規模殻模型計算東京大学原子核科学研究センター 角田直文 特任助教  原子核を一つの塊にしている基本的な力を核力と言います。この核力を基にして、全ての原子核の状態や運動を記述するのが、原子核物理学の最大の目標です。ところが、陽子と中性子の間に働く核力は、数が多くなるにつれて膨大な計算量を必要とし、スーパーコンピュータを使ってもヘリウムやベリリウムといった軽い原子核が限界です。それ以上の中重原子核の計算はモデルを使って行います。 東京大学原子核科学研究センターの角田直文特任助教は、核力に基づいた大規模殻模型計算を行っています。スーパーコンピュータ「京」ではネオンやマグネシウムまで計算できました。次世代のポスト「京」ではカルシウムや鉄まで計算すべく、アプリケーションの開発を行っています。 原子核を一つの塊にしている基本的な力を核力と言います。この核力を基にして、全ての原子核の状態や運動を記述するのが、原子核物理学の最大の目標です。ところが、陽子と中性子の間に働く核力は、数が多くなるにつれて膨大な計算量を必要とし、スーパーコンピュータを使ってもヘリウムやベリリウムといった軽い原子核が限界です。それ以上の中重原子核の計算はモデルを使って行います。 東京大学原子核科学研究センターの角田直文特任助教は、核力に基づいた大規模殻模型計算を行っています。スーパーコンピュータ「京」ではネオンやマグネシウムまで計算できました。次世代のポスト「京」ではカルシウムや鉄まで計算すべく、アプリケーションの開発を行っています。>>続きを読む |

重元素の起源を宇宙に探る京都大学基礎物理学研究所 西村信哉 特任助教  我々の世界を構成する元素には100を超える種類があります。これらの元素はいったいどのようにできたのでしょうか?それは宇宙の歴史を調べることにつながります。京都大学基礎物理学研究所の西村 信哉(にしむら・のぶや)さんは様々な天体モデルでの重元素合成プロセスをスーパーコンピュータで検証しようと試みています。 我々の世界を構成する元素には100を超える種類があります。これらの元素はいったいどのようにできたのでしょうか?それは宇宙の歴史を調べることにつながります。京都大学基礎物理学研究所の西村 信哉(にしむら・のぶや)さんは様々な天体モデルでの重元素合成プロセスをスーパーコンピュータで検証しようと試みています。>>続きを読む |

H ダイバリオンは存在するのか2018.03.09

京都大学基礎物理研究所 佐々木健志  陽子や中性子は3つのクォークにより構成されます。その2倍の6つのクォーク[uuddss]からなるHダイバリオンという粒子が存在する可能性がある―1977年にロバート・ジャッフェ(Robert Jaffe)が初めて予言しました。それ以来、理論家・実験家ともに、Hダイバリオンが本当に存在するのか研究を重ねてきました。その一人である京都大学基礎物理研究所の佐々木健志(ささき・けんじ)特任助教は、コンピュータ・シミュレーションによりHダイバリオンの存在の有無を研究しています。「研究すればするほど、真実に近づいている感じがして、本当におもしろい」という佐々木さん、いったいどのように研究が進んでいるのでしょうか。 陽子や中性子は3つのクォークにより構成されます。その2倍の6つのクォーク[uuddss]からなるHダイバリオンという粒子が存在する可能性がある―1977年にロバート・ジャッフェ(Robert Jaffe)が初めて予言しました。それ以来、理論家・実験家ともに、Hダイバリオンが本当に存在するのか研究を重ねてきました。その一人である京都大学基礎物理研究所の佐々木健志(ささき・けんじ)特任助教は、コンピュータ・シミュレーションによりHダイバリオンの存在の有無を研究しています。「研究すればするほど、真実に近づいている感じがして、本当におもしろい」という佐々木さん、いったいどのように研究が進んでいるのでしょうか。>>続きを読む |

高速プログラムを開発してフェルミ粒子の物理に挑む2017.12.11

広島大学大学院理学研究科 金森逸作  まずはおさらいから始めましょう。原子は原子核と電子でできています。原子核は陽子と中性子で構成されており、陽子と中性子はクォークと呼ばれる基本粒子で構成されていることが知られています。クォークは6種類あります。一方、電子には同様の性質をもつものがほかに2種類存在し、これらに3種類のニュートリノを合わせたものをレプトンと呼んでいます。このクォークとレプトンが、物質を構成する粒子であるフェルミ粒子です。フェルミ粒子の間に働く力は、4種類のボース粒子(グルーオンなどのゲージ粒子)によって媒介されると考えられています(図1)。 まずはおさらいから始めましょう。原子は原子核と電子でできています。原子核は陽子と中性子で構成されており、陽子と中性子はクォークと呼ばれる基本粒子で構成されていることが知られています。クォークは6種類あります。一方、電子には同様の性質をもつものがほかに2種類存在し、これらに3種類のニュートリノを合わせたものをレプトンと呼んでいます。このクォークとレプトンが、物質を構成する粒子であるフェルミ粒子です。フェルミ粒子の間に働く力は、4種類のボース粒子(グルーオンなどのゲージ粒子)によって媒介されると考えられています(図1)。>>続きを読む |

ダークマターシミュレーションを足がかりに宇宙創成の謎に迫る2017.12.01

千葉大学統合情報センター 石山智明  宇宙はどうして今のような姿になったのか…。シンプルでありながら未だに解決できないこの難問に対して、多くの研究者がそれぞれの方法で挑んでいます。千葉大学統合情報センターの石山智明(いしやま・ともあき)准教授は、そんな研究者の1人で、自らが開発したダークマターシミュレーションを発展させて、今ある星や銀河の成り立ちを探ろうとしています。 宇宙はどうして今のような姿になったのか…。シンプルでありながら未だに解決できないこの難問に対して、多くの研究者がそれぞれの方法で挑んでいます。千葉大学統合情報センターの石山智明(いしやま・ともあき)准教授は、そんな研究者の1人で、自らが開発したダークマターシミュレーションを発展させて、今ある星や銀河の成り立ちを探ろうとしています。>>続きを読む |

原子核の基本的な性質を核力に基づいて解き明かす2017.11.06

東京大学大学院理学系研究科 宮城宇志  陽子や中性子からなる原子核は、物質の基本要素として重要です。しかし、原子核を形作る基本的な力「核力」には未知な点が多く、原子核の本質的な理解を妨げています。東京大学大学院理学系研究科の宮城宇志(みやぎ・たかゆき)さんは、核力から原子核を理解しようと計算手法を開発しています。 陽子や中性子からなる原子核は、物質の基本要素として重要です。しかし、原子核を形作る基本的な力「核力」には未知な点が多く、原子核の本質的な理解を妨げています。東京大学大学院理学系研究科の宮城宇志(みやぎ・たかゆき)さんは、核力から原子核を理解しようと計算手法を開発しています。>>続きを読む |

ポスト京で「万物の理論」に迫る-格子計算から超弦理論の物理へ2017.03.14

慶應義塾大学自然科学研究教育センター 加堂大輔 特任助教  素粒子の世界は、普段我々が目にする日常とはまったく異なっており、粒子の運動を解き明かすのに特殊な方法を用います。それが「格子化」です。本来、連続的に動いている素粒子を立体的な格子の中に閉じ込め、その振る舞いを数値的に研究する手法です。格子化のなかでも格子量子色力学(格子QCD)は多くの研究者の努力でめざましい発展をとげてきました。しかし、慶應義塾大学自然科学研究教育センター特任助教の加堂大輔(かどう・だいすけ)さんは「格子をQCDに“閉じ込め”させておくのはもったいない。格子の手法はもっと大きな可能性を秘めています」と語ります。加堂さんは、格子化にどのような可能性を見ているのでしょうか。 素粒子の世界は、普段我々が目にする日常とはまったく異なっており、粒子の運動を解き明かすのに特殊な方法を用います。それが「格子化」です。本来、連続的に動いている素粒子を立体的な格子の中に閉じ込め、その振る舞いを数値的に研究する手法です。格子化のなかでも格子量子色力学(格子QCD)は多くの研究者の努力でめざましい発展をとげてきました。しかし、慶應義塾大学自然科学研究教育センター特任助教の加堂大輔(かどう・だいすけ)さんは「格子をQCDに“閉じ込め”させておくのはもったいない。格子の手法はもっと大きな可能性を秘めています」と語ります。加堂さんは、格子化にどのような可能性を見ているのでしょうか。>>続きを読む |

10次元時空から4次元時空へ-超弦理論で初期宇宙のダイナミクスに挑む高エネルギー加速器研究機構 伊藤祐太 研究員  宇宙の誕生直後に起こったとされるインフレーションとビッグバン。近年の宇宙観測によって、このような急速な膨張が起こったことは確からしいとわかってきた一方で、実際に宇宙初期でどのようなことが起こったのか、理論的予測の検証は困難を極めます。高エネルギー加速器研究機構の伊藤祐太研究員は、超弦理論の立場から、スーパーコンピュータ「京」を使った大規模シミュレーションで、宇宙初期の謎に挑みます。 宇宙の誕生直後に起こったとされるインフレーションとビッグバン。近年の宇宙観測によって、このような急速な膨張が起こったことは確からしいとわかってきた一方で、実際に宇宙初期でどのようなことが起こったのか、理論的予測の検証は困難を極めます。高エネルギー加速器研究機構の伊藤祐太研究員は、超弦理論の立場から、スーパーコンピュータ「京」を使った大規模シミュレーションで、宇宙初期の謎に挑みます。>>続きを読む |

原子核の変形を計算で探る2017.03.01

東京大学大学院理学系研究科 角田佑介 特任研究員  原子核というと球形を想像し、実際に多くの原子核は球形です。ところが、ある種の原子核はミカンやラグビーボールのような楕円体などの形をとることがあります。東京大学大学院理学系研究科特任研究員の角田佑介(つのだ・ゆうすけ)さんは、このような原子核の変形を計算で解析することで、原子核の性質を解き明かそうとしています。 原子核というと球形を想像し、実際に多くの原子核は球形です。ところが、ある種の原子核はミカンやラグビーボールのような楕円体などの形をとることがあります。東京大学大学院理学系研究科特任研究員の角田佑介(つのだ・ゆうすけ)さんは、このような原子核の変形を計算で解析することで、原子核の性質を解き明かそうとしています。>>続きを読む |

星の最期は内部構造がカギを握る-超新星爆発が起こる理由は質量の大きさだけではない2017.02.20

福岡大学理学部 中村 航 助教  夜空に突然現れるひときわ明るい星「超新星」。星が最期に起こす爆発現象です。これまで、超新星爆発を起こすのは太陽質量の10倍以上の重い星、つまり質量(だけ)が大事だと考えられてきました。しかし、実際はそう単純ではないようです。福岡大学理学部の中村 航(なかむら・こう)助教は、超新星爆発には星の内部構造が深く関わっていると言います。いったいどういうことなのでしょうか。 夜空に突然現れるひときわ明るい星「超新星」。星が最期に起こす爆発現象です。これまで、超新星爆発を起こすのは太陽質量の10倍以上の重い星、つまり質量(だけ)が大事だと考えられてきました。しかし、実際はそう単純ではないようです。福岡大学理学部の中村 航(なかむら・こう)助教は、超新星爆発には星の内部構造が深く関わっていると言います。いったいどういうことなのでしょうか。>>続きを読む |

銀河をはぐくむダークマターハロー 宇宙論的N体シミュレーションで銀河形成を再現する東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構 大木 平 研究員  宇宙には幾千億ともいわれる銀河が存在しています。銀河の明るさや色、形は様々で、分布も一様ではありません。銀河はどのような進化を経て現在の姿になったのでしょうか。東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構の大木 平(おおぎ・たいら)研究員は、宇宙論的N体シミュレーションを用いて銀河進化の解明を目指しています。

カギを握るのはダークマターです。現在、最も有力な仮説は、ダークマターが重力により集まってハローと呼ばれる塊を作り、その中で通常の物質が集まって銀河が形成されるというものです。スーパーコンピュータの中に10億光年の箱を用意して、ダークマター、通常の物質の順にシミュレーションを行うことにより、銀河進化の謎に挑みます。 宇宙には幾千億ともいわれる銀河が存在しています。銀河の明るさや色、形は様々で、分布も一様ではありません。銀河はどのような進化を経て現在の姿になったのでしょうか。東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構の大木 平(おおぎ・たいら)研究員は、宇宙論的N体シミュレーションを用いて銀河進化の解明を目指しています。

カギを握るのはダークマターです。現在、最も有力な仮説は、ダークマターが重力により集まってハローと呼ばれる塊を作り、その中で通常の物質が集まって銀河が形成されるというものです。スーパーコンピュータの中に10億光年の箱を用意して、ダークマター、通常の物質の順にシミュレーションを行うことにより、銀河進化の謎に挑みます。>>続きを読む |

宇宙の大規模構造の謎に迫る「宇宙論的ブラソフシミュレーション」の高次精度化に挑戦2016.12.01

筑波大学計算科学研究センター 田中 賢 研究員  宇宙は約138億年前に起こったビッグバンにより誕生したと考えられています。そして現在、宇宙は数千億個ともいわれる銀河が集まった「銀河フィラメント」※1と呼ばれる領域と、銀河がほとんど存在しない「超空洞(ボイド)」と呼ばれる領域が複雑に入り組んだ、泡もしくはハチの巣のような構造をしており、「宇宙の大規模構造」や「宇宙の泡構造」と呼ばれています。 宇宙は約138億年前に起こったビッグバンにより誕生したと考えられています。そして現在、宇宙は数千億個ともいわれる銀河が集まった「銀河フィラメント」※1と呼ばれる領域と、銀河がほとんど存在しない「超空洞(ボイド)」と呼ばれる領域が複雑に入り組んだ、泡もしくはハチの巣のような構造をしており、「宇宙の大規模構造」や「宇宙の泡構造」と呼ばれています。>>続きを読む |

大規模シミュレーションで核変換反応を明らかにする2016.1.18

東京大学 富樫 智章 特任助教  核変換とは、原子核を別種の原子核に変えることです。核変換には放射性廃棄物処理を始めとして、様々な応用が考えられますが、核変換をどのような方法で実現できるかは研究途上です。

研究を進めるには、まず核変換を起こす反応を理解することが重要で、そのためには反応前後の原子核の量子状態を明らかにする必要があります。東京大学大学院理学系研究科特任助教の富樫智章さんは、モンテカルロ殻模型という方法によって、まだだれもやったことのない、核変換前後の原子核の量子構造を大規模シミュレーションで解明する研究に挑んでいます。 核変換とは、原子核を別種の原子核に変えることです。核変換には放射性廃棄物処理を始めとして、様々な応用が考えられますが、核変換をどのような方法で実現できるかは研究途上です。

研究を進めるには、まず核変換を起こす反応を理解することが重要で、そのためには反応前後の原子核の量子状態を明らかにする必要があります。東京大学大学院理学系研究科特任助教の富樫智章さんは、モンテカルロ殻模型という方法によって、まだだれもやったことのない、核変換前後の原子核の量子構造を大規模シミュレーションで解明する研究に挑んでいます。>>続きを読む |

宇宙の成り立ちの解明につながるブラックホールの謎に迫る2015.12.24

国立天文台 川島 朋尚 特任研究員  1916年、ドイツの天体物理学者カール・シュバルツシルトは、アインシュタインの一般相対性理論の方程式から、世界で初めて「ブラックホール」という天体の存在を導き出しました。 その後、電波や赤外線、可視光線、X線などさまざまな波長の光を使って宇宙を観測できるようになったことで、ほとんどすべての銀河の中心には、非常に強い重力であらゆるものを吸い込みながら成長するブラックホールが実在することが示されています。

「ブラックホールを理解することは、銀河、ひいては宇宙の成り立ちを理解することにつながります。そのため、数多くの天文学者がブラックホールに注目しているのです。ブラックホールというと、子どもの頃は得体の知れないものと思っていましたが、学生時代、ブラックホールを間接的にではあっても実際に観測できることを知り、この道に進むことを決めました」と話すのは国立天文台天文シミュレーションプロジェクトの川島朋尚特任研究員です。 1916年、ドイツの天体物理学者カール・シュバルツシルトは、アインシュタインの一般相対性理論の方程式から、世界で初めて「ブラックホール」という天体の存在を導き出しました。 その後、電波や赤外線、可視光線、X線などさまざまな波長の光を使って宇宙を観測できるようになったことで、ほとんどすべての銀河の中心には、非常に強い重力であらゆるものを吸い込みながら成長するブラックホールが実在することが示されています。

「ブラックホールを理解することは、銀河、ひいては宇宙の成り立ちを理解することにつながります。そのため、数多くの天文学者がブラックホールに注目しているのです。ブラックホールというと、子どもの頃は得体の知れないものと思っていましたが、学生時代、ブラックホールを間接的にではあっても実際に観測できることを知り、この道に進むことを決めました」と話すのは国立天文台天文シミュレーションプロジェクトの川島朋尚特任研究員です。>>続きを読む |

スパコンの中のクォーク-素粒子から原子核をつくる京都大学基礎物理学研究所 青木慎也 教授  原子核は陽子や中性子で構成されており、電磁気力だけを考えると陽子同士の斥力で一塊にはなりません。それをつなぎとめているのが「核力」です。核力は長い間正体がわかっていませんでしたが、スーパーコンピュータを使った大規模シミュレーション「格子QCD」で、解明の糸口が見えてきました。 京都大学の青木愼也教授、理化学研究所の初田哲男主任研究員、大阪大学の石井理修准教授らは、素粒子物理学、原子核物理学、計算科学の知恵を持ち寄り、「核力とは何か」という難題に取り組んでいます。大規模シミュレーションにより初めて核力を示した研究成果は、2012年度仁科記念賞を受賞するなど高い評価を得ています。 この研究は、計算科学による素核宇宙連携を行う計算基礎科学連携拠点(JICFuS)設立の大きなきっかけともなりました。 原子核は陽子や中性子で構成されており、電磁気力だけを考えると陽子同士の斥力で一塊にはなりません。それをつなぎとめているのが「核力」です。核力は長い間正体がわかっていませんでしたが、スーパーコンピュータを使った大規模シミュレーション「格子QCD」で、解明の糸口が見えてきました。 京都大学の青木愼也教授、理化学研究所の初田哲男主任研究員、大阪大学の石井理修准教授らは、素粒子物理学、原子核物理学、計算科学の知恵を持ち寄り、「核力とは何か」という難題に取り組んでいます。大規模シミュレーションにより初めて核力を示した研究成果は、2012年度仁科記念賞を受賞するなど高い評価を得ています。 この研究は、計算科学による素核宇宙連携を行う計算基礎科学連携拠点(JICFuS)設立の大きなきっかけともなりました。>>続きを読む |

太陽物理学最古の謎「黒点の11年周期変動」の答えを探して2015.9.2

千葉大学大学院理学研究科 堀田 英之 特任助教  太陽表面に現れる「黒点」。周りより温度が低く、強い磁場に満たされた場所です。黒点の数は太陽の活動状況によって増えたり減ったりしており、それは11年の周期で繰り返されています。太陽の観測・研究が始まってすでに400年経ちますが、「どうして“11年”なのか」についてはわかっていません。千葉大学大学院理学研究科の堀田 英之(ほった・ひでゆき)特任助教は、この問題に独自のアイデアで挑み、スーパーコンピュータ「京」を使ったシミュレーションで新たな成果を上げています。 太陽表面に現れる「黒点」。周りより温度が低く、強い磁場に満たされた場所です。黒点の数は太陽の活動状況によって増えたり減ったりしており、それは11年の周期で繰り返されています。太陽の観測・研究が始まってすでに400年経ちますが、「どうして“11年”なのか」についてはわかっていません。千葉大学大学院理学研究科の堀田 英之(ほった・ひでゆき)特任助教は、この問題に独自のアイデアで挑み、スーパーコンピュータ「京」を使ったシミュレーションで新たな成果を上げています。>>続きを読む |

チャームクォークの未知に迫る―格子QCD大規模シミュレーション2015.8.1

筑波大学 滑川 裕介 研究員  たった1枚のグラフを描くために、スーパーコンピュータをもってしても1年かかる。そんな大変な研究を行う筑波大学計算科学研究センター研究員の滑川裕介(なめかわ・ゆうすけ)さん。「複雑な計算はしているけれど、素粒子の基本法則はシンプルです。論理的にたどっていけば、式は1つ。そこが面白いところです」と語ります。素粒子の一つである「チャームクォーク」に関する知られざる性質を明らかにしようと、日夜シミュレーション研究にいそしんでいます。 たった1枚のグラフを描くために、スーパーコンピュータをもってしても1年かかる。そんな大変な研究を行う筑波大学計算科学研究センター研究員の滑川裕介(なめかわ・ゆうすけ)さん。「複雑な計算はしているけれど、素粒子の基本法則はシンプルです。論理的にたどっていけば、式は1つ。そこが面白いところです」と語ります。素粒子の一つである「チャームクォーク」に関する知られざる性質を明らかにしようと、日夜シミュレーション研究にいそしんでいます。>>続きを読む |

太陽系惑星形成の謎にN体計算でせまる東京工業大学地球生命研究所 小南淳子 研究員  太陽系には8つの惑星が存在しており、太陽系以外にも1000個を優に超える大量の系外惑星が発見されています。これらがどのように形成されたのか。東京工業大学地球生命研究所の小南淳子研究員は、スーパーコンピュータ「京」を使い、この壮大なテーマにチャレンジしています。 太陽系の惑星は3種類に分類されます。太陽に近い方から順に、硬い地面を持った小さな地球型惑星、ガスをまとった巨大な木星型惑星、そしてガスが比較的少ない氷型惑星です。系外惑星には、この分類に当てはまらないものも存在します。これら多様な惑星が、どのような物理的メカニズムで形成されたのか。数十万個の微惑星を使ったN体シミュレーションで解き明かします。 太陽系には8つの惑星が存在しており、太陽系以外にも1000個を優に超える大量の系外惑星が発見されています。これらがどのように形成されたのか。東京工業大学地球生命研究所の小南淳子研究員は、スーパーコンピュータ「京」を使い、この壮大なテーマにチャレンジしています。 太陽系の惑星は3種類に分類されます。太陽に近い方から順に、硬い地面を持った小さな地球型惑星、ガスをまとった巨大な木星型惑星、そしてガスが比較的少ない氷型惑星です。系外惑星には、この分類に当てはまらないものも存在します。これら多様な惑星が、どのような物理的メカニズムで形成されたのか。数十万個の微惑星を使ったN体シミュレーションで解き明かします。>>続きを読む |

原子核の密度が10倍以上になる?-「反K中間子原子核」の研究2015.7.6

理化学研究所仁科加速器研究センター 池田 陽一 特別研究員  宇宙には、中性子星など「コンパクト星」と呼ばれる天体が存在していることがわかっています。これは、通常の恒星に比べて密度が異常に高く、同じ質量で比べた場合、非常に小さくコンパクトな天体のことです。例えば、中性子星の密度は太陽の1014(100兆)倍以上と言われています。 通常、物質を構成する要素である原子核の密度は一定で、これ以上圧縮することはできないというのが原子核物理学の鉄則です。それに対し、コンパクト星はこの鉄則を打ち破るものとして、発見以来、研究者の間で高い関心を集めています。現在のところ、コンパクト星がなぜ超高密度なのか、詳細なメカニズムはわかりません。メカニズムが解明されれば、宇宙の起源の解明に大きく寄与する可能性があるため、期待が高まっています。 宇宙には、中性子星など「コンパクト星」と呼ばれる天体が存在していることがわかっています。これは、通常の恒星に比べて密度が異常に高く、同じ質量で比べた場合、非常に小さくコンパクトな天体のことです。例えば、中性子星の密度は太陽の1014(100兆)倍以上と言われています。 通常、物質を構成する要素である原子核の密度は一定で、これ以上圧縮することはできないというのが原子核物理学の鉄則です。それに対し、コンパクト星はこの鉄則を打ち破るものとして、発見以来、研究者の間で高い関心を集めています。現在のところ、コンパクト星がなぜ超高密度なのか、詳細なメカニズムはわかりません。メカニズムが解明されれば、宇宙の起源の解明に大きく寄与する可能性があるため、期待が高まっています。>>続きを読む |

超大質量ブラックホールはいかにして作られたのか -定説を覆す急成長の謎にせまる2015.4.13

国立天文台 高橋 博之 特任助教  小学校に入る前から、図鑑を見ては「宇宙はどうなっているのだろう」と思いをめぐらせてきた国立天文台特任助教の高橋博之(たかはし・ひろゆき)さん。ブラックホールの研究をしないかと誘われた高橋さんは「ぜひやらせて下さい」と二つ返事で現在の研究チームに入りました。 高橋さんが取り組むのは、これまでの定説では理解できないほど急激に成長するブラックホールの様子。高橋さんが研究で明らかにしたブラックホールとはいったいどのようなものなのでしょうか。 小学校に入る前から、図鑑を見ては「宇宙はどうなっているのだろう」と思いをめぐらせてきた国立天文台特任助教の高橋博之(たかはし・ひろゆき)さん。ブラックホールの研究をしないかと誘われた高橋さんは「ぜひやらせて下さい」と二つ返事で現在の研究チームに入りました。 高橋さんが取り組むのは、これまでの定説では理解できないほど急激に成長するブラックホールの様子。高橋さんが研究で明らかにしたブラックホールとはいったいどのようなものなのでしょうか。>>続きを読む |

超新星爆発シミュレーションの世界理化学研究所仁科加速器研究センター 滝脇知也 研究員  巨大星の最後の姿、超新星爆発。この現象は肉眼でも見えるほど明るいため、古くから記録が残っています。鎌倉時代初期に書かれた『明月記』には、かに星雲(1054年)など3つの超新星が記録されています。 超新星は長い間、どのように爆発しているかわかっていませんでした。近年、スーパーコンピュータの性能向上、シミュレーション技術の進歩により、その姿が明らかにされ始めています。理化学研究所の滝脇知也研究員がスーパーコンピュータ「京」など様々なスーパーコンピュータを駆使して見えてきた、最先端の超新星爆発シミュレーションの世界をお楽しみください。 巨大星の最後の姿、超新星爆発。この現象は肉眼でも見えるほど明るいため、古くから記録が残っています。鎌倉時代初期に書かれた『明月記』には、かに星雲(1054年)など3つの超新星が記録されています。 超新星は長い間、どのように爆発しているかわかっていませんでした。近年、スーパーコンピュータの性能向上、シミュレーション技術の進歩により、その姿が明らかにされ始めています。理化学研究所の滝脇知也研究員がスーパーコンピュータ「京」など様々なスーパーコンピュータを駆使して見えてきた、最先端の超新星爆発シミュレーションの世界をお楽しみください。>>続きを読む |

シミュレーション手法の共通化でクォークの謎の解明に貢献2015.3.9

高エネルギー加速器研究機構 上田 悟 研究員  HPCI戦略プログラム分野5「物質と宇宙の起源と構造」では、「格子QCD」のコンピュータシミュレーションによる研究によって、その謎に迫ろうとしています。格子QCDシミュレーションを駆使することで、クォークから核子、原子核に至るまでの統一的な理解が可能となることが期待されています。 「例えば、陽子や中性子の質量やスピンの状態は数値計算や実験、観測により明らかになっていますが、これらを構成するクォークとの関連性はよくわかっていません。こうしたクォークと核子に関するあらゆる謎を解明したいというのが、我々の究極の目標です」。こう語るのは、高エネルギー加速器研究機構(KEK)の上田 悟(うえだ・さとる)研究員です。 HPCI戦略プログラム分野5「物質と宇宙の起源と構造」では、「格子QCD」のコンピュータシミュレーションによる研究によって、その謎に迫ろうとしています。格子QCDシミュレーションを駆使することで、クォークから核子、原子核に至るまでの統一的な理解が可能となることが期待されています。 「例えば、陽子や中性子の質量やスピンの状態は数値計算や実験、観測により明らかになっていますが、これらを構成するクォークとの関連性はよくわかっていません。こうしたクォークと核子に関するあらゆる謎を解明したいというのが、我々の究極の目標です」。こう語るのは、高エネルギー加速器研究機構(KEK)の上田 悟(うえだ・さとる)研究員です。>>続きを読む |

輻射流体シミュレーションで宇宙の歴史を解く名古屋大学大学院理学研究科 宇宙論研究室〈C研〉 長谷川賢二 助教  ビッグバン直後の宇宙は、電子や陽子などがばらばらに飛び回る電離状態にありました。宇宙が冷えていくにしたがって電子と陽子が結びつき、約38万年後にはいったん電気的に中性な原子ができました。その後、銀河や星が形成され、そこから放射される光によって中性原子が再び電離します。これを宇宙再電離と呼びます。このようにして、銀河の形成史と宇宙再電離は密接に関連しており、これらに注目することで宇宙の進化を読み解くことができます。 名古屋大学大学院理学研究科宇宙論研究室(C研)の長谷川賢二助教は、スーパーコンピュータ「京」などを使い、輻射流体シミュレーションによって銀河間物質の電離過程を計算することで、宇宙再電離と銀河形成史を統一的に理解しようとしています。 ビッグバン直後の宇宙は、電子や陽子などがばらばらに飛び回る電離状態にありました。宇宙が冷えていくにしたがって電子と陽子が結びつき、約38万年後にはいったん電気的に中性な原子ができました。その後、銀河や星が形成され、そこから放射される光によって中性原子が再び電離します。これを宇宙再電離と呼びます。このようにして、銀河の形成史と宇宙再電離は密接に関連しており、これらに注目することで宇宙の進化を読み解くことができます。 名古屋大学大学院理学研究科宇宙論研究室(C研)の長谷川賢二助教は、スーパーコンピュータ「京」などを使い、輻射流体シミュレーションによって銀河間物質の電離過程を計算することで、宇宙再電離と銀河形成史を統一的に理解しようとしています。>>続きを読む |

大規模殻模型計算でニュートリノの謎に迫る2014.12.1

東京大学大学院理学系研究科附属原子核科学研究センター 岩田 順敬 特任助教 |

爆発するのか、しないのか - 超新星爆発の鍵を握る流体現象とは何か?-2014.11.12

京都大学基礎物理学研究所 岩上 わかな 研究員  「超新星」といわれるひときわ明るい星が、空に突然現れることがあります。これは、太陽よりも大きな質量の星が、その最期に起こす大爆発の姿だと考えられています。しかし、2011年6月の月刊JICFuSで、国立天文台の固武 慶(こたけ・けい)助教(当時)は計算機の中では「超新星はまだ爆発していません」と語っていました。それは、様々な物理現象を取り入れた1次元コンピュータシミュレーションでは、この現象を再現できないということでした。しかし、計算機性能の向上に伴い、徐々に現実的な3次元計算による爆発の再現の可能性が見えてきました。そんな中、対流、定在降着衝撃波不安定性(SASI)、乱流といった流体現象が爆発に影響を与えるのではないかと注目されています。京都大学基礎物理学研究所の岩上 わかな(いわかみ・わかな)研究員に、その理由を聞きました。 「超新星」といわれるひときわ明るい星が、空に突然現れることがあります。これは、太陽よりも大きな質量の星が、その最期に起こす大爆発の姿だと考えられています。しかし、2011年6月の月刊JICFuSで、国立天文台の固武 慶(こたけ・けい)助教(当時)は計算機の中では「超新星はまだ爆発していません」と語っていました。それは、様々な物理現象を取り入れた1次元コンピュータシミュレーションでは、この現象を再現できないということでした。しかし、計算機性能の向上に伴い、徐々に現実的な3次元計算による爆発の再現の可能性が見えてきました。そんな中、対流、定在降着衝撃波不安定性(SASI)、乱流といった流体現象が爆発に影響を与えるのではないかと注目されています。京都大学基礎物理学研究所の岩上 わかな(いわかみ・わかな)研究員に、その理由を聞きました。>>続きを読む |

格子QCDシミュレーションで核力の謎に迫る理化学研究所仁科加速器研究センター 土井琢身 研究員  物質を構成する最小単位である素粒子の一種「クォーク」、そこに働く「強い力」。スーパーコンピュータを使った「格子QCD」という計算手法によって、それらの性質を知ることができます。 QCDは量子色力学(Quantum chromodynamics)とよばれる理論です。たった一つのシンプルな方程式により、クォークから陽子や中性子、原子核におよぶ物理の統一的な理解を可能にします。 理化学研究所仁科加速器研究センターの土井琢身研究員は、高エネルギー加速器研究機構のBlue Gene/Qや筑波大学計算科学研究センターのHA-PACSといったスーパーコンピュータを使い、クォークと強い力の謎に迫ります。 物質を構成する最小単位である素粒子の一種「クォーク」、そこに働く「強い力」。スーパーコンピュータを使った「格子QCD」という計算手法によって、それらの性質を知ることができます。 QCDは量子色力学(Quantum chromodynamics)とよばれる理論です。たった一つのシンプルな方程式により、クォークから陽子や中性子、原子核におよぶ物理の統一的な理解を可能にします。 理化学研究所仁科加速器研究センターの土井琢身研究員は、高エネルギー加速器研究機構のBlue Gene/Qや筑波大学計算科学研究センターのHA-PACSといったスーパーコンピュータを使い、クォークと強い力の謎に迫ります。>>続きを読む |

目指すは究極の理論 -スパコンを使って超弦理論とゲージ理論の等価性を検証する2014.8.4

京都大学基礎物理学研究所 伊敷 吾郎 特任助教  2014年4月、米科学誌Scienceに掲載された論文「量子ブラックホールのホログラム的記述の数値的検証」が世界の注目を集めています。その著者の一人、京都大学基礎物理学研究所の伊敷 吾郎(いしき・ごろう)特任助教は超弦(ちょうげん)理論の研究者です。 建築を学んでいた伊敷さんは、学部3年生のときに、その後の人生を決める1冊の本に出合いました。「その本には『宇宙現象のすべてを記述できる究極の理論 ―超弦理論が完成間近である。その理論を完成すべく、世界中の研究者が英知を結集している』と書いてあったように記憶しています。超弦理論というのはそん なにすごい理論なのか。勉強してみたい、と思いました」と伊敷さんは当時の衝撃を振り返ります。 2014年4月、米科学誌Scienceに掲載された論文「量子ブラックホールのホログラム的記述の数値的検証」が世界の注目を集めています。その著者の一人、京都大学基礎物理学研究所の伊敷 吾郎(いしき・ごろう)特任助教は超弦(ちょうげん)理論の研究者です。 建築を学んでいた伊敷さんは、学部3年生のときに、その後の人生を決める1冊の本に出合いました。「その本には『宇宙現象のすべてを記述できる究極の理論 ―超弦理論が完成間近である。その理論を完成すべく、世界中の研究者が英知を結集している』と書いてあったように記憶しています。超弦理論というのはそん なにすごい理論なのか。勉強してみたい、と思いました」と伊敷さんは当時の衝撃を振り返ります。>>続きを読む |

連星中性子星合体シミュレーションの世界京都大学基礎物理学研究所 木内 建太 特任助教  非常に高密度な「中性子星」2つからなる連星が合体するときに、何が起こっているのか。京都大学基礎物理学研究所の木内建太特任助教は、国立天文台のスーパーコンピュータ「アテルイ」などを用いて、この現象の解明に挑んでいます。 連星中性子星の合体では、さまざまな現象が起こると予想されています。まずは重力波の発生です。重力波は一般相対性理論の検証に欠かせない、現代物理学最大の関心事の一つです。 次は重元素合成。これまで、鉄より重い元素は超新星爆発により合成される説が有力でしたが、最新の研究では否定的な意見が出始めています。連星中性子星の合体で、太陽質量の100分の1にも達する大量の物質がまき散らされ、その中で重元素合成が行われるのではないかと考えています。 さらに、連星中性子星合体を経由してブラックホールが形成されるといったことも予想されています。 非常に高密度な「中性子星」2つからなる連星が合体するときに、何が起こっているのか。京都大学基礎物理学研究所の木内建太特任助教は、国立天文台のスーパーコンピュータ「アテルイ」などを用いて、この現象の解明に挑んでいます。 連星中性子星の合体では、さまざまな現象が起こると予想されています。まずは重力波の発生です。重力波は一般相対性理論の検証に欠かせない、現代物理学最大の関心事の一つです。 次は重元素合成。これまで、鉄より重い元素は超新星爆発により合成される説が有力でしたが、最新の研究では否定的な意見が出始めています。連星中性子星の合体で、太陽質量の100分の1にも達する大量の物質がまき散らされ、その中で重元素合成が行われるのではないかと考えています。 さらに、連星中性子星合体を経由してブラックホールが形成されるといったことも予想されています。>>続きを読む |

格子QCDで原子核を解明する -クォークとグルーオンから原子核を形成する力を導けるのか2014.3.4

名古屋大学素粒子宇宙起源研究機構 山﨑 剛 特任助教  2つの陽子と2つの中性子-4つの核子からなるヘリウム原子核。名古屋大学素粒子宇宙起源研究機構の山﨑 剛(やまざき・たけし)特任助教は、これを「多体核子」と表現します。核子が4つで「多体」とは少ないように思うかもしれません。しかし、核子ひとつひとつは、物質を構成する最小単位と考えられている素粒子、クォーク3つとグルーオンで構成されています。素粒子の振舞いから原子核の性質を計算する山﨑さんにとって、ヘリウム原子核は4核子の集合体ではなく、その数倍の素粒子が複雑に影響を及ぼしあっている集団に見えているのです。2009年には、「こんな複雑な計算はまず無理」と考えられていました。それを可能にした山﨑さんは、どのような工夫を重ねてきたのでしょうか。 2つの陽子と2つの中性子-4つの核子からなるヘリウム原子核。名古屋大学素粒子宇宙起源研究機構の山﨑 剛(やまざき・たけし)特任助教は、これを「多体核子」と表現します。核子が4つで「多体」とは少ないように思うかもしれません。しかし、核子ひとつひとつは、物質を構成する最小単位と考えられている素粒子、クォーク3つとグルーオンで構成されています。素粒子の振舞いから原子核の性質を計算する山﨑さんにとって、ヘリウム原子核は4核子の集合体ではなく、その数倍の素粒子が複雑に影響を及ぼしあっている集団に見えているのです。2009年には、「こんな複雑な計算はまず無理」と考えられていました。それを可能にした山﨑さんは、どのような工夫を重ねてきたのでしょうか。>>続きを読む |

太陽系惑星形成論が持ち越してきた問題に挑む2013.12.16

東京工業大学 小南 淳子 産学官連携研究員  太陽系の惑星はどのようにして現在のような姿になったのかをシミュレーションする太陽系惑星形成論研究。「太陽系の惑星形成の研究はかなり進んでいます。ところが、現在知られている惑星形成のシナリオには、いくつかの問題点も残されているのです。最近の私の研究成果と、スーパーコンピュータ「京」の計算能力をあわせれば、その問題点を解消するようなシナリオがもしかしたらみえてくるかもしれません」と語るのは、東京工業大学地球生命研究所産学官連携研究員の小南淳子(こみなみ・じゅんこ)さん。最新の研究成果とこれから取り組む研究についてお話を伺いました。 太陽系の惑星はどのようにして現在のような姿になったのかをシミュレーションする太陽系惑星形成論研究。「太陽系の惑星形成の研究はかなり進んでいます。ところが、現在知られている惑星形成のシナリオには、いくつかの問題点も残されているのです。最近の私の研究成果と、スーパーコンピュータ「京」の計算能力をあわせれば、その問題点を解消するようなシナリオがもしかしたらみえてくるかもしれません」と語るのは、東京工業大学地球生命研究所産学官連携研究員の小南淳子(こみなみ・じゅんこ)さん。最新の研究成果とこれから取り組む研究についてお話を伺いました。>>続きを読む |

アインシュタインが出した宿題を解く -ブラックホール研究の先にある物理2013.11.1

京都大学 関口 雄一郎 特任助教  光さえも吸い込んでしまうため真っ暗に見えるブラックホール。「吸い込むだけでなく、ブラックホール誕生初期には、とてつもないものを出しているんです」と京都大学の関口 雄一郎(せきぐち・ゆういちろう)特任助教は言います。ブラックホールができる過程をシミュレーションしている関口さんがその研究の先に見据えているのは、「およそ100年前にアインシュタインが出した宿題」とのこと。時空を超えた物理研究のお話を伺いました。 光さえも吸い込んでしまうため真っ暗に見えるブラックホール。「吸い込むだけでなく、ブラックホール誕生初期には、とてつもないものを出しているんです」と京都大学の関口 雄一郎(せきぐち・ゆういちろう)特任助教は言います。ブラックホールができる過程をシミュレーションしている関口さんがその研究の先に見据えているのは、「およそ100年前にアインシュタインが出した宿題」とのこと。時空を超えた物理研究のお話を伺いました。>>続きを読む |

多体計算の世界 独自の計算法で原子核の謎に迫る理化学研究所仁科加速器研究センター 肥山 詠美子 准主任研究員 |

αクラスター模型で原子核の構造を明らかに2013.10.1

理化学研究所 船木 靖郎 協力研究員  「人の体は星屑からできているといわれます。生命の誕生に不可欠な炭素や酸素などの元素は、恒星の中で生まれたということです。でも、その元素、つまり原子核の構造には謎が多く、それが持つエネルギーや環境によって様々に姿を変える“お化け”のような存在であることがわかってきました。私はこの、決して目に見えない原子核の状態を量子力学を駆使して探ることで、新たな物質の存在形態を知りたいのです」。そう語るのは、理化学研究所協力研究員の船木 靖郎(ふなき・やすろう)さんです。船木さんは、αクラスター模型を使ったシミュレーションによって、原子核の構造を研究しています。 「人の体は星屑からできているといわれます。生命の誕生に不可欠な炭素や酸素などの元素は、恒星の中で生まれたということです。でも、その元素、つまり原子核の構造には謎が多く、それが持つエネルギーや環境によって様々に姿を変える“お化け”のような存在であることがわかってきました。私はこの、決して目に見えない原子核の状態を量子力学を駆使して探ることで、新たな物質の存在形態を知りたいのです」。そう語るのは、理化学研究所協力研究員の船木 靖郎(ふなき・やすろう)さんです。船木さんは、αクラスター模型を使ったシミュレーションによって、原子核の構造を研究しています。>>続きを読む |

宇宙空間のプラズマ粒子の“なぜ?”に迫る2013.9.4

千葉大学大学院理学研究科 松本 洋介 特任助教  この世界には、未だに解明されていない現象がたくさんあります。例えば、宇宙空間には、光の速さの約90%というものすごいスピードで運動する電子がほんのわずか存在していますが、これも未解明現象の一つです。電子のほか、陽子やイオンなど電荷をもつ粒子をプラズマ粒子と呼びます。宇宙空間のプラズマ粒子シミュレーションの専門家である、千葉大学大学院理学研究科の松本 洋介(まつもと・ようすけ)特任助教は今、この電子加速の謎に迫ろうとしています。 この世界には、未だに解明されていない現象がたくさんあります。例えば、宇宙空間には、光の速さの約90%というものすごいスピードで運動する電子がほんのわずか存在していますが、これも未解明現象の一つです。電子のほか、陽子やイオンなど電荷をもつ粒子をプラズマ粒子と呼びます。宇宙空間のプラズマ粒子シミュレーションの専門家である、千葉大学大学院理学研究科の松本 洋介(まつもと・ようすけ)特任助教は今、この電子加速の謎に迫ろうとしています。>>続きを読む |

原子核の正体を解き明かす2013.6.7

東京大学大学院理学系研究科 吉田 亨 特任助教  物理学の教科書にあった「原子核の形は楕円になる」という何気ない記述を学部生時代に見た、東京大学大学院理学系研究科特任助教の吉田 亨(よしだ・とおる)さんは、「本当だろうか。どんな計算をしたら楕円だとわかるのかな」と疑問を抱いたそうです。それが、原子核研究の世界へと進むきっかけとなりました。 吉田さんの研究テーマは、原子核の様子を方程式で記述するのに必要な物理量を明らかにし、原子核を表す最適な理論を見出すこと。その進展はというと「うまく行き過ぎていて、“本当かな”と慎重になっているところです」。吉田さんの気持ちを高ぶらせる最近の研究成果についてうかがいました。 物理学の教科書にあった「原子核の形は楕円になる」という何気ない記述を学部生時代に見た、東京大学大学院理学系研究科特任助教の吉田 亨(よしだ・とおる)さんは、「本当だろうか。どんな計算をしたら楕円だとわかるのかな」と疑問を抱いたそうです。それが、原子核研究の世界へと進むきっかけとなりました。 吉田さんの研究テーマは、原子核の様子を方程式で記述するのに必要な物理量を明らかにし、原子核を表す最適な理論を見出すこと。その進展はというと「うまく行き過ぎていて、“本当かな”と慎重になっているところです」。吉田さんの気持ちを高ぶらせる最近の研究成果についてうかがいました。>>続きを読む |

格子量子色力学によって、物質の性質に深く関わる核力・ハイペロン力を求める2013.5.1

筑波大学 石井 理修 准教授  筑波大学計算科学研究センターの青木慎也(あおき・しんや)教授、石井理修(いしい・のりよし)准教授と理化学研究所仁科加速器研究センターの初田哲男(はつだ・てつお)主任研究員のグループは、「格子量子色力学に基づく核力の導出」の業績によって2012年度仁科記念賞を受賞しました。この賞は、原子物理学とその応用に関して優れた研究業績をあげた研究者を表彰するものです。3人の中で最も若い石井さんは、原子核・ハドロン物理の専門家でありながら、格子量子色力学(格子QCD)の計算の経験もあったことから、グループ内で大きな役割を果たしました。今回は、受賞理由となった研究内容と、すでに動き出している新たなチャレンジについて話を聞きました。 筑波大学計算科学研究センターの青木慎也(あおき・しんや)教授、石井理修(いしい・のりよし)准教授と理化学研究所仁科加速器研究センターの初田哲男(はつだ・てつお)主任研究員のグループは、「格子量子色力学に基づく核力の導出」の業績によって2012年度仁科記念賞を受賞しました。この賞は、原子物理学とその応用に関して優れた研究業績をあげた研究者を表彰するものです。3人の中で最も若い石井さんは、原子核・ハドロン物理の専門家でありながら、格子量子色力学(格子QCD)の計算の経験もあったことから、グループ内で大きな役割を果たしました。今回は、受賞理由となった研究内容と、すでに動き出している新たなチャレンジについて話を聞きました。>>続きを読む |

世界最大のシミュレーションでダークマターの正体にせまる筑波大学 石山智明 研究員  宇宙には、普段われわれが目にする物質のほかに、質量にして5倍ほどのダークマターが存在します。ダークマターの重力進化を解明することは、宇宙の形成過程を明らかにすることにつながります。

筑波大学計算科学研究センターの石山智明研究員を中心とする研究グループは、理化学研究所のスーパーコンピュータ「京」を用いて、約2兆個のダークマター粒子の重力進化の計算に成功しました。1兆粒子を超す規模のダークマターシミュレーションは世界最大であり、専用のアプリケーションを開発した上で「京」全体の約98%を使用し、実効性能5.67ペタフロップス(1秒間に0.567京回計算)を達成しました。この成果により、2012年11月に米国・ソルトレイクシティで開催された国際会議SC12において、計算科学で最も権威あるゴードン・ベル賞を受賞(プレスリリースはこちら)しました。

ダークマターの重力進化の計算は現在も進行中です。完了すると、現存する銀河のダークマターの微細構造や、成長過程が明らかになります。また、ダークマター粒子の観測方法の改良にもつながります。 宇宙には、普段われわれが目にする物質のほかに、質量にして5倍ほどのダークマターが存在します。ダークマターの重力進化を解明することは、宇宙の形成過程を明らかにすることにつながります。

筑波大学計算科学研究センターの石山智明研究員を中心とする研究グループは、理化学研究所のスーパーコンピュータ「京」を用いて、約2兆個のダークマター粒子の重力進化の計算に成功しました。1兆粒子を超す規模のダークマターシミュレーションは世界最大であり、専用のアプリケーションを開発した上で「京」全体の約98%を使用し、実効性能5.67ペタフロップス(1秒間に0.567京回計算)を達成しました。この成果により、2012年11月に米国・ソルトレイクシティで開催された国際会議SC12において、計算科学で最も権威あるゴードン・ベル賞を受賞(プレスリリースはこちら)しました。

ダークマターの重力進化の計算は現在も進行中です。完了すると、現存する銀河のダークマターの微細構造や、成長過程が明らかになります。また、ダークマター粒子の観測方法の改良にもつながります。>>続きを読む |

「連立一次方程式」を高速に効率よく解くために2013.3.19

筑波大学 今倉 暁 研究員  宇宙現象などのシミュレーションには、膨大な量の計算が必要です。さらに近年では、問題のサイズがどんどん大規模になっています。そのため、扱っている問題を計算するにあたり最適なアルゴリズムや高速化の手法をみつけることが重要です。中でも、計算時間の大半を費やしている連立一次方程式の解を高速で効率よく求めることができれば、宇宙や原子核など様々な分野の研究の進展に役立ちます。 筑波大学計算科学研究センター研究員の今倉 暁(いまくら・あきら)さんは「連立一次方程式と聞くと難しく思うかもしれませんが、小学校で習った「鶴亀算」と同じなのですよ」といいます。今倉さんは、超新星爆発シミュレーションにおける連立一次方程式を解くための手法を研究しています。 宇宙現象などのシミュレーションには、膨大な量の計算が必要です。さらに近年では、問題のサイズがどんどん大規模になっています。そのため、扱っている問題を計算するにあたり最適なアルゴリズムや高速化の手法をみつけることが重要です。中でも、計算時間の大半を費やしている連立一次方程式の解を高速で効率よく求めることができれば、宇宙や原子核など様々な分野の研究の進展に役立ちます。 筑波大学計算科学研究センター研究員の今倉 暁(いまくら・あきら)さんは「連立一次方程式と聞くと難しく思うかもしれませんが、小学校で習った「鶴亀算」と同じなのですよ」といいます。今倉さんは、超新星爆発シミュレーションにおける連立一次方程式を解くための手法を研究しています。>>続きを読む |

格子QCDで物質の究極を見る2013.1.28

高エネルギー加速器研究機構 COSSU, Guido 研究員  物質の起源を辿っていくとクォークとグルーオンという素粒子に行き着きます。通常は単独で存在できないこれらの粒子は、超高温では自由に飛び回ることができるようになると考えられています。この究極の状態変化を、基礎理論であるQCDに基づいて詳細に調べようとしているのが、イタリア出身の研究員コス・グイド(Cossu Guido)さんです。日本にやってきた経緯、彼の研究テーマとスーパーコンピュータを駆使した大規模数値シミュレーションとの密接な関係、そして日々の研究活動について、彼に語って頂きました。(英語) 物質の起源を辿っていくとクォークとグルーオンという素粒子に行き着きます。通常は単独で存在できないこれらの粒子は、超高温では自由に飛び回ることができるようになると考えられています。この究極の状態変化を、基礎理論であるQCDに基づいて詳細に調べようとしているのが、イタリア出身の研究員コス・グイド(Cossu Guido)さんです。日本にやってきた経緯、彼の研究テーマとスーパーコンピュータを駆使した大規模数値シミュレーションとの密接な関係、そして日々の研究活動について、彼に語って頂きました。(英語)>>続きを読む |

銀河形成シミュレーションは、銀河誕生の謎にどこまで迫れるか?2012.12.15

東京工業大学 斎藤 貴之 特任准教授  「銀河がどのようにできるのかを知りたいのです」と話すのは、東京工業大学の斎藤 貴之(さいとう・たかゆき)特任准教授。天文学の研究の中に、銀河ができる様子をコンピュータ上に再現して調べる「銀河形成シミュレーション」があります。斎藤さんは、従来よりもずっと精密な銀河形成シミュレーションによる、銀河形成過程の解明をめざして研究を続けてきました。ようやく銀河形成に必要な物理過程をすべて盛り込んだプログラムの完成にめどが立ち、今年中にはスーパーコンピュータ「京」を使った大規模シミュレーションに向けて、準備を始めたいと考えています。 「銀河がどのようにできるのかを知りたいのです」と話すのは、東京工業大学の斎藤 貴之(さいとう・たかゆき)特任准教授。天文学の研究の中に、銀河ができる様子をコンピュータ上に再現して調べる「銀河形成シミュレーション」があります。斎藤さんは、従来よりもずっと精密な銀河形成シミュレーションによる、銀河形成過程の解明をめざして研究を続けてきました。ようやく銀河形成に必要な物理過程をすべて盛り込んだプログラムの完成にめどが立ち、今年中にはスーパーコンピュータ「京」を使った大規模シミュレーションに向けて、準備を始めたいと考えています。>>続きを読む |

標準模型を越える新たな素粒子理論を探る2012.6.8

高エネルギー加速器研究機構 伊藤 悦子 特任助教  万物に質量を与えるメカニズムに欠かせないとして、その発見の期待が高まるヒッグス粒子。でも、今回ご紹介する高エネルギー加速器研究機構 (KEK)特任助教の伊藤 悦子(いとう・えつこ)さんは、「ヒッグスという素粒子は存在しないのかもしれません」と言います。これは衝撃的です。 万物に質量を与えるメカニズムに欠かせないとして、その発見の期待が高まるヒッグス粒子。でも、今回ご紹介する高エネルギー加速器研究機構 (KEK)特任助教の伊藤 悦子(いとう・えつこ)さんは、「ヒッグスという素粒子は存在しないのかもしれません」と言います。これは衝撃的です。>>続きを読む |

発見から100年-原子核の謎に第一原理計算を駆使して挑む2011.12.16

東京大学原子核科学研究センター 阿部 喬 特任助教  2011年は原子核研究にとって記念すべき年です。アーネスト・ラザフォードが原子核を発見したのが1911年。それからちょうど100年が経ちました。この間、原子核をどこまで理解できたのでしょうか。東京大学原子核科学研究センター特任助教の阿部 喬(あべ・たかし)さんに話を聞きました。 2011年は原子核研究にとって記念すべき年です。アーネスト・ラザフォードが原子核を発見したのが1911年。それからちょうど100年が経ちました。この間、原子核をどこまで理解できたのでしょうか。東京大学原子核科学研究センター特任助教の阿部 喬(あべ・たかし)さんに話を聞きました。>>続きを読む |

誰もが使えるプログラムを書く-量子色力学シミュレーションの標準化を推進2011.09.01

高エネルギー加速器研究機構(KEK) 野秋 淳一 特任助教  素粒子物理学と聞くと、大型加速器のような巨大な実験装置や、小林・益川理論などを思い浮かべます。でも、ここで紹介するのはそのどちらでもありません。スーパーコンピュータを使った計算科学で迫る、素粒子の世界です。HPCI戦略プログラム分野5でユーザー支援を担当する、高エネルギー加速器研究機構(KEK)の野秋淳一(のあき・じゅんいち)特任助教に話を聞きました。 素粒子物理学と聞くと、大型加速器のような巨大な実験装置や、小林・益川理論などを思い浮かべます。でも、ここで紹介するのはそのどちらでもありません。スーパーコンピュータを使った計算科学で迫る、素粒子の世界です。HPCI戦略プログラム分野5でユーザー支援を担当する、高エネルギー加速器研究機構(KEK)の野秋淳一(のあき・じゅんいち)特任助教に話を聞きました。>>続きを読む |

星の最期を探る2011.07.21

国立天文台 滝脇 知也 専門研究職員  流れ星が消える前に願い事を3回唱えると願いがかなう、という言い伝えを信じるなら、夏は願い事をかなえるのに適した季節です。7月下旬にはみずがめ座流星群が、8月中旬にはペルセウス座流星群がピークをむかえます。多くの流れ星に願いをかけられることでしょう。 流れ星が消える前に願い事を3回唱えると願いがかなう、という言い伝えを信じるなら、夏は願い事をかなえるのに適した季節です。7月下旬にはみずがめ座流星群が、8月中旬にはペルセウス座流星群がピークをむかえます。多くの流れ星に願いをかけられることでしょう。

>>続きを読む |

超新星爆発のかぎをにぎるニュートリノ2011.06.01

国立天文台 固武 慶 助教 |

ニュートリノの性質を明らかにすることは、宇宙や星の成り立ちの解明につながります。「究極の目標は、われわれの世界はどうできているのかを明らかにすること」と話すのは東京大学大学院理学系研究科附属原子核科学研究センター特任助教の岩田順敬(いわた・よりたか)さんです。岩田さんは、

ニュートリノの性質を明らかにすることは、宇宙や星の成り立ちの解明につながります。「究極の目標は、われわれの世界はどうできているのかを明らかにすること」と話すのは東京大学大学院理学系研究科附属原子核科学研究センター特任助教の岩田順敬(いわた・よりたか)さんです。岩田さんは、 関連リンク

関連リンク

「まだ爆発していません」そう笑顔で語るのは国立天文台の固武 慶(こたけ・けい)助教です。爆発とはなにやら物騒ですが、何がどこで爆発するのでしょうか?

「まだ爆発していません」そう笑顔で語るのは国立天文台の固武 慶(こたけ・けい)助教です。爆発とはなにやら物騒ですが、何がどこで爆発するのでしょうか?