2025年3月7日に、計算基礎科学連携拠点(JICFuS)の主催で第24回 HPC-Phys 勉強会を開催しました。オンラインで参加者は29名でした。

今回はGPUを用いた計算について取り上げました。GPUはもともとはグラフィック機能を強化するための演算加速器ですが、スパコンの計算機能を強化するのにも利用されています。最近ではとくにAI向けの計算を高速化するハードウェアとして注目されています。国内で最速のスパコン「富岳」では用いられていませんが、スパコンのランキングTop500上位の多くのマシンで用いられています。国内のスパコンでもGPUを用いたものが増えてきています。

一つ目の講演では、東京大学の三木洋平さんに、1月に稼働したばかりのスパコン Miyabi と GPU プログラミングについて紹介していただきました。Miyabi でも、GPU を用いています。プログラムからGPUを使うためには、CUDA や HIP, SYCL といった専用のフレームワークを使う必要があります。N体計算を例に、それらの比較がありました。科学技術計算では Fortran というプログラミング言語が使われることも多いのですが、Fortran + GPU の組み合わせに対する悲観的なコメントもありました。

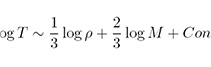

二つ目の講演は、筑波大学の福島肇さんによる、GPUを用いたプログラムの開発事例の紹介でした。星団形成を自己重力を取り入れた流体力学として扱うプログラムで、

二つ目の講演は、筑波大学の福島肇さんによる、GPUを用いたプログラムの開発事例の紹介でした。星団形成を自己重力を取り入れた流体力学として扱うプログラムで、

場所に応じて解像度を変える適合格子細分化(adaptive mesh refinement, AMR)法という手法が用いられています。GPUでの計算手順や計算結果に加え、もとのプログラムをGPU化する際に大変だったところについてもコメントがありました。

世話人の一人である金森さんからは

「GPUを用いた計算は大変そうなイメージがありますが、わかりやすい講演どうもありがとうございました。「富岳」の後継機も何らかの演算加速器(GPU)を使うことが決まっていて、今後、GPUを用いた計算がどんどん重要になっていくと思います。」

とコメントをいただきました。

関連リンク

- 開催報告:第23回 HPC-Phys 勉強会

- 開催報告:第22回 HPC-Phys 勉強会

- 開催報告:第21回 HPC-Phys 勉強会

- 開催報告:第20回 HPC-Phys 勉強会

- 開催報告:第19回 HPC-Phys 勉強会

- 開催報告:第18回 HPC-Phys 勉強会

- 開催報告:第17回 HPC-Phys 勉強会

- 開催報告:第16回 HPC-Phys 勉強会

- 開催報告:第15回 HPC-Phys 勉強会

- 開催報告:第14回 HPC-Phys 勉強会

- 開催報告:第13回 HPC-Phys 勉強会

- 開催報告:第12回 HPC-Phys 勉強会

- 開催報告:第11回 HPC-Phys 勉強会

- 開催報告:第10回 HPC-Phys 勉強会

- 開催報告:第9回 HPC-Phys 勉強会

- 開催報告:第8回 HPC-Phys 勉強会

- 開催報告:第7回 HPC-Phys 勉強会

- 開催報告:第6回 HPC-Phys 勉強会

- 開催報告:第5回 HPC-Phys 勉強会

- 開催報告:第4回 HPC-Phys 勉強会

- 開催報告:第3回 HPC-Phys 勉強会

- 開催報告:第2回 HPC-Phys 勉強会

- 開催報告:HPC-Phys 勉強会

- HPC-Phys勉強会HP:High Performance Computing Physics