従来の鉄則を覆す超高密度な天体の存在

宇宙には、中性子星※1など「コンパクト星」と呼ばれる天体が存在していることがわかっています。これは、通常の恒星に比べて密度が異常に高く、同じ質量で比べた場合、非常に小さくコンパクトな天体のことです。例えば、中性子星の密度は太陽の1014(100兆)倍以上と言われています。

宇宙には、中性子星※1など「コンパクト星」と呼ばれる天体が存在していることがわかっています。これは、通常の恒星に比べて密度が異常に高く、同じ質量で比べた場合、非常に小さくコンパクトな天体のことです。例えば、中性子星の密度は太陽の1014(100兆)倍以上と言われています。

通常、物質を構成する要素である原子核の密度は一定で、これ以上圧縮することはできないというのが原子核物理学の鉄則です。それに対し、コンパクト星はこの鉄則を打ち破るものとして、発見以来、研究者の間で高い関心を集めています。現在のところ、コンパクト星がなぜ超高密度なのか、詳細なメカニズムはわかりません。メカニズムが解明されれば、宇宙の起源の解明に大きく寄与する可能性があるため、期待が高まっています。

このような中、1999年に、東京大学名誉教授の山崎敏光氏と、当時高エネルギー加速器研究機構(KEK)素粒子原子核研究所の教授だった赤石義紀氏(現・日本大学理工学部客員教授)が、原子核に「K中間子」と呼ばれる中間子が入ると、原子核が超高密度化することを、理論的に示唆しました。原子核内の陽子、中性子同士を結びつけている核力から導かれる密度の10倍以上になることを、理論的に予想したのです。

発表当初、この理論は研究者の間で大きな反響を呼び、その正否をめぐって議論が巻き起こりました。現在もなお、結論は出ておらず、理論と実験の両面から、議論が活発化しています。

そこで、議論の決着を図るべく、原子核にK中間子が入った「K中間子原子核」の理論研究を進めているのが、HPCI戦略プログラム分野5「物質と宇宙の起源と構造」のメンバーで、理化学研究所仁科加速器研究センターの池田陽一特別研究員です。

原子核の超高密度化に関与すると予想される「ストレンジクォーク」

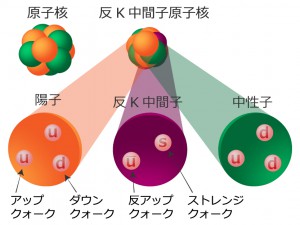

地球上では、物質を構成する原子核は、陽子と中性子でできています。この2つはいずれも、最も基本的な素粒子であるクォーク3つで構成されており、「バリオン」と呼ばれています。

陽子はプラスの電荷、中性子は電荷を持たないにもかかわらず、両者は引き合い、原子核を構成しているため、電磁気力よりも強い力で結びついていると考えられています。その力を核力と呼びます。

一方で、原子核の中には、中間子と呼ばれる粒子も存在します。中間子は、クォークと反クォークの2つで構成されており、「メソン」とも呼ばれます。中間子の一種で、湯川秀樹氏が1935年に提唱したパイ中間子は、陽子、中性子間で核力を伝達する粒子として働いています。そして、今回の主役であるK中間子もまた、これら中間子の一種なのです。

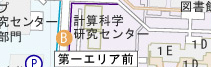

図1:中性子星内部と原子核

中性子星はほぼ中性子からできており、わずかに陽子があると考えられている。その中に、ハイペロンとよばれる粒子が含まれている可能性がある。ハイペロンはストレンジクォークを含むバリオンで、これを含む原子核の一種、ハイパー核には特殊な性質があるとされる。反K中間子原子核は、ストレンジクォークが含まれるハイパー核である。

しかし、K中間子と、陽子や中性子、パイ中間子との間には決定的な違いがあります。陽子や中性子、パイ中間子が、アップクォークとダウンクォークの2種類のクォークで構成されているのに対し、K中間子は、アップクォークとストレンジクォークの2種類で構成されているのです。そして、このストレンジクォークが、原子核の超高密度化に深く関与しているというのが、山崎氏、赤石氏が発表した論文の内容です。

「正確に言えば、K中間子はアップクォークと反ストレンジクォークで構成されていて、その反粒子であり、反アップクウォークとストレンジクォークで構成された『反K中間子』が原子核に入ると、超高密度化が起こるということが、山崎氏と赤石氏により予想されています。私は、修士課程だった2005年に、KEKで行われた赤石氏の講演を聞き、この手でぜひメカニズムを解明したいと考え、この研究テーマを選びました」と池田さんは話します。

原子核の核力をクォークレベルからアプローチ

通常、自然科学の研究は、「理論」「実験」「数値計算」の3本柱で進められます。

しかしながら、反K中間子は地球上には安定的には存在せず、反K中間子を原子核に入れた反K中間子原子核を実験によって生成することは、容易なことではありません。大量の電力や莫大な費用もかかります。そのため、これまでにKEKなど国内外で実験が実施され、K中間子原子核の存在を示唆するデータも報告されてはいるものの、決定的なものはなく、確実な知見もまだ得られていません。

一方、数値計算に関しても、現在は、通常の原子核の核力の計算を進めている段階です。反K中間子原子核の計算はさらに複雑で、膨大な計算能力が必要です。そのため、「スーパーコンピュータ「京」の次の世代のスーパーコンピュータまで待つ必要があるとみています」池田さんは話します。

そこで、池田さんは、現在、「有効理論」を用いた研究を進めており、近い将来、実験データが十分に集まり、数値計算ができるようになった時点で、実験結果や数値計算の結果とのすり合わせを行い、理論の確立を目指したいと考えています。

では、具体的にはどのような方法で、理論研究を進めているのでしょうか。

池田さんがまず注目したのが、「量子色力学(QCD)」です。QCDでは、原子核の核力をクォークレベルからアプローチし、矛盾なく説明することに成功しています。それを成功させたのが、現在、京都大学の青木愼也教授、大阪大学の石井理修准教授、そして理化学研究所の初田哲男主任研究員です。

「私はこの3名が書かれた論文を読んだときに、『これだ!』と思いました。そして、クォークで考える原子核物理を、反K中間子原子核にも適用しようと思い立ち、博士課程修了後、青木さんが領域代表を務めていた新学術領域研究『素核宇宙連携による計算基礎科学に基づいた重層的物質構造の解明』(2008~2012年度)に参画したのです。そして、このプロジェクトがHPCI戦略プログラム分野5にも引き継がれたため、私はここのメンバーの一員になったというわけです」と池田さん。

理論研究として「カイラル有効理論」に着目

残念ながら、反K中間子原子核を、QCDを使って直接計算することは、現在のところできていません。直接計算から解を得るには、計算コストがかかりすぎるからです。そこで、池田さんが着目したのが、「カイラル有効理論」でした。クォークは全部で6種類あり、そのうちアップクォーク、ダウンクォーク、ストレンジクォークの3種類だけを取り出した理論は、カイラル対称性※2に従うと考えられています。カイラル有効理論とは、「カイラル対称性の破れ」といった現象を前面に押し出した理論です。この有効理論はQCDの中で、3種類の軽いクォークからなる低エネルギー領域についての有効場の理論として、広く利用されているものです。

カイラル有効理論を使えば、陽子、中性子、K中間子と、それらを構成するクォークとの間をつなげて統一的に記述できるのではないかと考えられてきました。そこで、池田さんは現在、この理論を使って、反K中間子原子核の束縛エネルギーを算出するための理論研究に取り組んでいるところです。

「実は、反K中間子と核子の複合系を、直接QCDを扱う数値計算で行うのは難度が高いため、現在はK中間子をベースに理論研究を進めています。反K中間子が原子核の超高密度化に関与するか否か、未だに議論が大きく2つに分かれるのは、反K中間子原子核を記述する場合、カイラル有効理論を用いることが本当に適切なのかがわからないからです。とはいえ、現時点で、QCDを扱う数値計算でK中間子と核子の複合系を計算した結果を見る限り、反K中間子原子核を説明する上で、カイラル有効理論が有用であるという手応えを大いに感じています」と池田さん。このカイラル有効理論を用いた反K中間子原子核の構造計算により、池田さんは2015年日本物理学会論文賞を受賞しました。

しかしながら、カイラル有効理論には、まだ決定できないパラメータもあります。理論の中に含まれてしまう不定性については、今後確定させていく必要があるのです。

それに対し、現在、山崎氏や赤石氏もメンバーとして加わっている理化学研究所仁科加速器研究センターの岩崎雅彦先端中間子研究室では、茨城県東海村にあるJ-PARC(大強度陽子加速器施設)で、反K中間子原子核の探索を進めています。今後、実験データがそろってくれば、不定性の部分を確定できるようになるため、池田さんは、実験の成功に期待しています。

「反K中間子原子核という、地球上では形成しえないものを実験室で再現できるかも知れないことは、私にとって、とてもワクワクすることです。一方で、スーパーコンピュータによる数値計算ができるようになるまでには、まだまだ時間がかかりそうです。また、仮に計算結果が出たとしても、それを裏付ける理論がなければ、その背後に存在する物理を理解することはできません。ですから、私はそのときのためにも、反K中間子原子核の構造に関する理論の研究を1歩でも前に進めておくことが重要であると考えています」と池田さん。

コンパクト星の構造の解明につながると考えられている反K中間子原子核。その解明に向け、池田さんは日々研究にまい進しています。

用語解説

- 1 中性子星

- 大質量星の晩年に超新星爆発が起こり、その中心核から作られる。原子核を構成する中性子を主成分とする天体。

- 2 カイラル対称性

- 量子色力学(QCD)において、クォークに右巻きのスピン成分と左巻きのスピン成分の2つがあり、これらは鏡に対して対称な関係にあるため、同一と見なすことができないこと。南部陽一郎氏がノーベル物理学賞を受賞した「自発的対称性の破れ」の“対称性”とは、このカイラル対称性のことを指す。南部氏の業績により、カイラル対称性を持った系がエネルギー的に安定な真空に落ち着くことで、クォーク・反クォーク対が凝縮し、自発的対称性の破れが発生することが明らかになった。